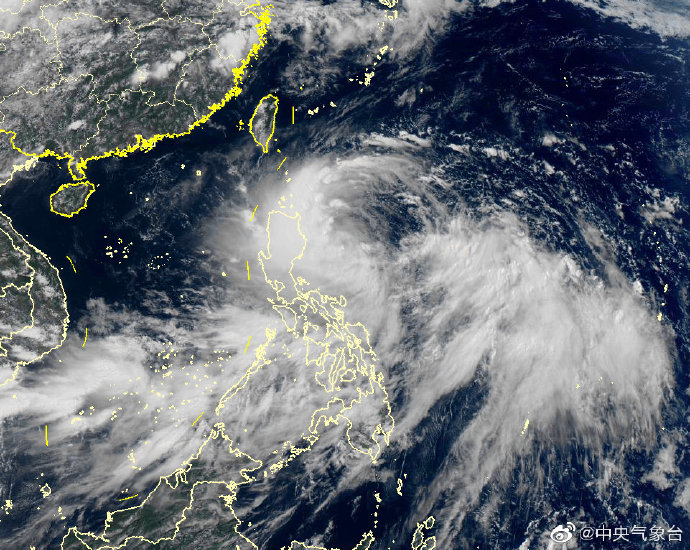

据中央气象台报道:16日下午14时前后,菲律宾以东洋面的热带低压正式编号为今年第五5号台风“丹娜丝”,未来它将继续向西北方向移动,19日前后登陆我国华南沿海。据应急管理部消息,针对“丹娜丝”,国家防总对其防御工作作出安排部署。

第五5号台风“丹娜丝”预计将会对我国浙江、福建、广东、广西、海南省五省产生影响。因此,国家防总办公室当日向上述五省区防汛抗旱指挥部发出通知,要求密切监视台风发展态势,强化预报预警,及时启动防台风应急响应,提前组织出海船只回港避风和海上作业、近海渔排养殖人员上岸避险,做好低洼易涝、高陡边坡、在建工地、危旧房屋、景区景点等台风暴雨影响危险区域人员转移避险工作;要求防止麻痹轻视,突出抓好指挥部署、部门联动、督促指导、督察问责等各环节工作,重点防范中小河流洪水、山洪、城乡内涝、滑坡和泥石流等次生灾害,层层压实防台风责任,确保群众生命安全,最大程度减轻台风灾害损失。

我国作为世界上几个遭受台风危害最严重的国家之一, 沿海地区居民生命财产安全时常受到威胁。对于承担应急抢险救援任务的消防部队,如何高效、科学地处置好台风灾害,已经成为不可回避的重要课题之一。通过分析台风灾害的特点,台风灾害应急救援的不利因素,归纳总结消防应急救援存在的主要问题,提出几点加强台风灾害应急救援的建议,为消防部队参与台风灾害应急救援提供一些参考。

正文:

台风是指发生在热带洋面上汲取暖湿空气的能量而形成的一种强烈的气旋性风暴,从热带洋面侵入中纬度地区,并伴有狂风、暴雨、巨浪和海潮,也称为热带气旋。台风灾害严重威胁人民生命财产安全,影响社会经济发展。2 0 0 1年,广西连续遭受“榴莲”“优特”台风袭击,造成1 0 0 0 多万人受灾,4 0 多万人被洪水围困,直接造成1 5 0 多亿元经济损失。我国作为台风灾害受灾面最大,经济影响最大的国家之一,快速高效处理好台风灾害应急救援工作,具有十分重要的意义。消防部队作为处置台风灾害的重要社会力量之一,如何在保证自身安全的前提下,最大限度的保护好辖区受灾群众生命财产安全,维护好灾后稳定,成为其一项必须研究和解决的问题。

一、台风灾害的特点

(一)次生灾害多,形式多样

台风引起的灾害通常有三类:风灾、雨灾和风暴潮。风灾:在海上,台风及其引起的海浪可以把万吨巨轮抛向半空,拦腰折断,在陆地上可拔树倒屋,摧毁建筑。往往在台风刚进入陆地的前几天,大风能造成城市通信中断,道路交通不畅,严重影响城市正常秩序。雨灾:短时间高强度的降雨可以引发滑坡、泥石流等严重地质灾害,江湖泛滥、水库崩塌,冲毁道路建筑,造成水电供应中断,工程、民宅损毁和人

员伤亡。以及由于城市排水设施的不完善,造成城市内涝灾害。风暴潮:主要影响海上岛屿,沿海堤坝。对沿海居民的生命财产安全产生威胁,给沿海的滩涂开发和海水养殖带来严重破坏,过后可能伴随瘟疫流行,处置耗时耗力。

(二)发生频率高,危害严重

据《台风年鉴》统计,平均每年登陆我国的台风有7个,台风灾害发生频率高,且在时间上较为集中。我国季风气候明显,具有暴雨天气集中、持续时间长、降雨量大等特点,一旦台风灾害的发生,将造成极为严重的后果。例如2006年在浙江省苍南县南部登陆的建国以来最强台风“桑美”,风速达68m ·sˉ1,狂风导致了两省交界处的大量渔船,房屋被毁,人员伤亡严重,直接经济损失达到63亿多元。

(三)影响范围广,救援困难

台风强度是随着登陆路径的增长而逐渐减弱,每个台风登陆后,往往会对多个城市造成不同程度的影响。在应急救援方面,台风过后,容易出现多处地点同时需要救助的情况,急需救援的人数较多且分散在城市各处。消防指挥中心接到报警的数量也会大幅增长,给人员器材的调度以及消防员到场救援带来极大的压力。

二、 台风灾害应急救援的不利因素分析

(一) 突发状况多,处置危险性高

在强风暴雨引发的一系列次生灾害中进行救援工作,消防员本身就承受着众多未知的风险。例如:在水域救援中,持续的降雨,低温,急流,漂浮物等等,对消防员的体力和操控都造成极大影响,救援耗时耗力,易突发险情;在高空清除障碍中,高强度的风雨天气,削弱了消防员装备防护的有效力度,增加了障碍物移动或坠落的隐患,对消防员和等待救援人员提出了双重考验;在扑救由于电气线路被风吹断或破损引起的火灾中,在不得不进行带电灭火时,如何做到保持安全的作业距离,正确处置突发异常现象,防止触电发生,这对于经验不足的消防员存在较大风险。

(二) 电力损坏,通信调度不畅

强台风灾害的发生,造成电线杆倒塌,电力设施损坏或发生故障;当水位较高,为确保供电安全,防止触电人身伤亡,电力部门会主动暂停供电;在抢修恢复电力时,电力局本着“水退,电通”原则,会等待水位退到安全线下以后,再进行恢复通电[3]。持续一段时间的停电,必将使移动通信出现盲区,影响受灾群众求助和消防救援效率;消防员在外持续作战,长时间的使用对讲机,会导致电量不足,虽然有车载终端能和后方指挥中心交流,但会影响现场作战指挥网的通信交流,不利于指挥员的人员调度,救援效果也会大打折扣。

(三) 道路受阻,到场时间增长

台风灾害带来山体滑坡,造成道路堵塞;风暴潮造成水位过高,淹没道路;城市内涝造成低洼地区积水;强风造成的树木倾倒,树枝折断,大量的障碍物散落在救援通道上。这些情况阻碍了消防员赶赴现场,清理障碍或者绕行都将延缓救援行动的进行,大大增加了到场时间。

三、台风灾害救援存在的主要问题及原因

(一)点多面广,救援力量不足

台风来临后会造成同一时段密集性的发生灾害,需要应急救援的数量会急剧增多,且情况原因各异,救助的地点散落在辖区各处。暴雨带来城市内涝,特别是地势低洼地区,会存在同一时间报警数量激增,需要救援的人员多,抽水排水地点分散,大量物资急待转移的情况。以“莫兰蒂”台风灾害应急救援为例,在遭受台风灾害的连续1 4 天内,厦门市共接警1 4 0 0 多起,平均每个中队每天出警超过5起;在台风受灾最严重的一天,平均每个中队接警超过1 4 起,接警最多的中队当天接警4 0 起。繁重的救援任务,对于现有的救援力量是远远不够的,同时也大大提升了调度难度。

(二) 持续作战,战勤保障不力

台风灾害带来的大量警情,需要消防员,车辆器材,装备处于长时间的工作状态,对后勤保障提出了极高的要求。消防员出动救援,往往无法明确现场情况,所需救援时间也是视情而定,在繁忙时,还有一出动多警情的情况,经常需要在救援地或等救援后才能吃饭,而灾害造成的食品供应短缺,严重影响了消防员的生活保障。台风灾害救援,对救生,破拆,牵引,起重,水泵等器材都有较高的使用频率,造成损耗速度快,超出了中队储备量,器材损坏,也对应急维修提出了更高的要求。

(三) 职能交叉,协调配合度低

强台风及其次生灾害带来的影响,需要社会多部门,多单位联勤处置,其中包括武警、公安、消防、水务、交通、气象、卫生、电力等多个单位。多部门处置时,就需要统一指挥和分工负责,但是我国的应急管理法律体系还不够完善,有些法规仅限于部分环节,缺乏对作战整体的规划调派,各指挥体系协调配合度低[]。在各层级的应急救援预案中,缺少对各种灾害应急救援的部门详细分工和沟通协调渠道,不同部门各自为战,信息不共享的现象,造成救援效率低下,处置效果不理想。

( 四) 缺少专业的救援人才

消防部队作为社会抢险救援的重要组成力量,长期一线作战积累了大量的经验,但在处置不同类型的灾害时,不论是对器材装备,技战术方法,还是对人员能力、体力都提出了更高的要求,特别是在随时可能发生意外情况、处于未知环境下,对消防人员心理素质要求极高。例如,强风造成大楼外大型广告牌悬挂,处置中随时可能发生意外;山体滑坡掩埋村庄,救援中随时可能再次发生滑坡;城市内涝水流湍急,漂浮物各异,对救生艇、冲锋舟等操作要求高,危险系数大。加之,缺少对专项灾害的实战化训练,没有针对性的技战术方法,大大限制了作战人员的救援能力。

四、加强台风灾害应急救援的建议和思考

(一) 坚持政府领导,加强协调配合

《消防法》规定,消防部队在参加重大灾害事故的应急救援工作中,应由县级以上人民政府统一领导。在强台风灾害发生时,消防部队作为第一时间接到报警求助的作战单位,在做好灾情侦查,初期处置,情况上报,请求增援等方面有着十分重要的责任。而当社会增援力量,政府领导班子到场后,则应迅速成立由政府领导班子担任总指挥的救援指挥部,并在救援中加强与指挥部的沟通和其他作战单位的协调配合,以抢救人民的生命财产安全为最终导向,尽快完成救援任务。

(二) 完善应急预案,联合实战演练

完善的预案是在对辖区情况和自身力量充分掌握的基础上建立的。消防部队作为灾情的处置力量,要主动掌握本辖区情况,加强和政府相关部门的联系,和城建、公安、气象、应急办、医院等部门建立快速响应机制,及时共享台风灾害信息。对于台风灾害带来的强风和暴雨,消防部队应明确本辖区建筑及其外部广告挡板等情况,特别是棚户区,老旧房,危楼,在建楼房等易倒塌建筑和容易发生掉落的设施;明确道路交通情况,对辖区内低洼地带,积水容易汇集地区,城市排水设施等情况进行熟悉,并结合自身人员力量,考虑灾害发生时的人员调集和安排,进行预案编写。同时,在总队和支队层面,可以参考相关学者在省级或市级撰写的台风灾害风险评估报告,进一步确定灾情重点区域,为预案提供依据。

(三) 改善后勤保障,拓宽保障渠道

应急救援后勤保障具有情况复杂,任务多样,专业性强等特点,包括对救援人员的吃、住、休息轮换的安排,以及器材装备的供给和现场应急抢修。强台风灾害造成的内涝、滑坡、泥石流等灾害,都需要救援人员长时间处在一线作战,器材装备持续运转工作,对保障提出了极高的要求[7]。在总队层面,针对灾情,可以就近调用战勤保障中心,模块化分区域放置装备器材,饮食保障,油料供给等物资和车辆,满足第一时间段的救援需求。在支队层面,利用好战勤保障大队的同时,加强警地协作,把部队保障和地方保障结合起来,如果有必要可先协调地方部门调用铲车,发电车等工程车辆。同时,可以协调装备,器材,车辆的生产厂家,实行“战时征用,用后归还”的模式,以及向台风灾害救援现场调运装备和提供技术保障,以此进一步拓宽保障渠道。

(四)统筹调派器材,提高救援效率

消防部队要加强对台风灾害后接警警情和作战对象需求的统计和研究,把握对作战人员数量,使器材种类和损坏率的规律。如果辖区为台风重灾区,要提前准备调派器材,日常加强维护保养,确保器材使用零故障。同时,由于台风灾害的影响具有区域性,各消防站承担的任务数量也会不同,有的消防站任务繁重,人员车辆器材紧张,有的则是相对空闲。在此,可以参考李大祖高工,根据城市出警数据建立的警力分配优化模型,在保证基本辖区作战需求的基础上,通过重新分配警力,达到优化分配,提高救援效率的目的。

(五)区划台风灾害,调整作战编成

通过对城市历史出警数据的统计分析,可以得到灾害后带来的处置类型和处置的器材装备需求和出动人员数量需求。将台风灾害后救援对象进行合理分类,并结合消防站实力,在灾害来临前,把正常的作战编成调整为临时的台风灾害作战编成。例如暴雨造成住宅区淹没,需要排水等社会救助,无需整车出动,两到三人编成,配合消防泵即可完成处置任务。

(六)研究处置对象,提前统筹规划

加强研究台风灾害中消防的处置对象和致灾因素,有利于消防部队提早对装备和人员进行统筹调派,对危险区域在台风来临前进行加固或清除等工作,减少处置风险性,提高处置效率。在此,可参考王胜工程师从自然灾害风险理论角度出发,把造成台风灾害指标分为致灾因子危险性、孕灾环境因子敏感性、抗灾能力的观点。致灾因子危险性,取决于大风和降雨的情况,频率越高,强度越大,其导致的灾害风险性也越高,在前期救援准备和救援进行中,消防部队通过和气象局建立实时信息共享,及时获取大风降雨情况,在频率高强度大的环境里,适宜的技战术措施。孕灾环境因子对灾害的造成会起到放大或缩小的作用,孕灾环境敏感性包括地形和水系,即地势越低,地形起伏越小,河流越密集且离河流的距离越近,越容易受到洪涝,地势越高,起伏越大易受到山洪灾害,对此类区域应结合以往灾害的救援资料,对环境提前查看了解,加强宣传和储备。抗灾能力则是考虑地方经济和相关的抗灾设施,即地方经济越好,水利设施越完善,抗灾能力越强。

同时,还可以从以往台风灾害处置记录和指挥中心接警数据统计中确定消防处置对象。以2016年厦门市遭受的“莫兰蒂”台风为例。在对9 月16日到2 7 日的接警数量和处置任务的统计过程中可得知,抢险救援类的警情总数在台风登陆期间达到峰值,登陆后逐渐减少,台风后六天逐渐恢复灾前平均接警数。

(七) 强化安全意识,牢记安全防护

要加强对《公安消防部队作战训练安全要则》《公安消防部队抢险救援勤务规程》等消防部队相关文件的学习。针对台风及其次生灾害带来的危险,参战官兵要做到安全防护常识心中有数,严格落实各类器材的安全操作规程,确保自身防护安全后再进行救援作业。在救援出动中,要做好行车安全,不超速不逆行,避免发生交通事故,影响人员安全;在救援现场,对救援环境要做到全面彻底的了解,对火灾救援安全风险要进行评估。同时,对于强台风造成的内涝、泥石流、建筑倒塌造成大量人员被困等灾情,要设置安全员或巡检小组,及时发现和上报隐患,确保参战人员生命安全和救援行动的顺利展开。

(八) 开展宣传教育,做好预防工作

消防部队作为应急救援的重要力量,首先要做好营区的防台风工作,对可能造成影响的建筑部件进行维修或者拆除,对营区周围存在的隐患进行清理,确保“后方安全”。同时,在夏季等台风高发时间段,利用总队支队微信公众号平台、消防网站,联合地方相关部门,提前对台风各级预警信号的含义、应又对措施进行宣传,使公众掌握防台风知识和技能,侧重宣传防火防电防涝等易发的事故。宣传中宜选取适合的方法,确保内容通俗易懂,丰富有趣。