摘要

随着中国高速铁路建设的飞速发展,对高速铁路地震预警系统的要求越来越迫切。目前我国建成的几条高速铁路地震监测及预警系统,都是在铁路沿线布置的台网,没有与当地地震台网实现地震信息共享,对于地震的精确定位以及强度估计存在一定的偏差。在高速列车快速制动后,如果能从地震台网获得相应的地震信息,对于制定高速列车恢复行车策略能够起到很大的作用。本文在对国外和国内高速铁路地震预警系统建设调研的基础上,结合我国目前建设的地震预警系统实际情况,提出了高速铁路地震预警系统快速制动及恢复行驶方案,以期对我国下一步高速铁路地震预警系统的建设提供参考。

关键词:高速铁路 地震预警 控车方案

引言

铁道部与中国地震局于 2012 年 2 月 22 日正式签署了“关于共同推进高速铁路地震安全战略合作协议”,共同组成了“高速铁路地震安全技术研发组”,并且把地震灾害纳入自然灾害综合防御体系中。地震预警系统 EEWS(Earthquake Early Warning System)可以在地震发生后,在破坏性的地震波抵达设防区域前,提供几秒到几十秒的预警时间,可以有效地减轻地震损失、降低地震次生灾害并减少人员伤亡(郭凯等,2012)。高铁地震预警主要包括两部分内容:一是预警,即在破坏性地震波尚未到达前,发出预警信息;二是控车,即在预警系统触发后快速启动控车系统(刘承亮等,2009;吴逸民,2004)。

目前我国建成的几条高铁地震监测及预警系统,均为铁路沿线的地震监测台网,既没有向两侧展开,也没有和中国地震台网中心实现数据共享。在高铁地震预警系统被触发并采取相关紧急刹车措施后,单靠沿铁路线部署的地震监测台网很难精确测定地震参数,并无法有效地评估地震对铁路安全运行的影响,对于做出列车运行恢复指令缺乏有效依据。因此,如何将部署的地震监测台网接入中国地震台网中心的地震信息发布平台就显得尤为重要。本文将详细分析这些因素,在可行性分析基础上,提出高速铁路控车及恢复行车技术模式。

1 国内外高速铁路地震预警现状

1.1 国外高速铁路地震预警现状

日本是高速铁路地震预警理论和实践最成熟的国家。世界每年发生的 6 级以上地震有约20%发生在日本,受严重地震灾害的影响,日本在高速铁路及其地震预警方面具有很丰富的经验。

日本高速铁路地震预警的发展,根据其触发方式一般认为可分成三个阶段(孙利等,2011),但归纳起来只有两种系统:早期的“列车地震防护系统”和新一代“地震预警系统”(UrEDAS)。其中,列车地震防护系统是与东海道新干线运营同步导入的,采用 S 波阈值进行快速控车判定。为改善 S 波检测存在有效预警时间过短的缺陷,1988 年日本铁道综合技术研究所在东北新干线启用地震预警系统 UrEDAS(Urgent Earthquake Detection and AlarmSystem)(芦谷公稔等,2005;内田清五,2003)。该系统基于 P 波检测,有效地提高了预警时间。当监测点的地震计检测到 P 波(v=

另外,日本的统计资料表明:震级小于 M5.5 的地震一般不会引发铁路地震灾害;震级与灾害影响半径(以震中为圆心)的关系为:M6=

新干线地震预警系统对于日本频发的海沟型地震是非常有效的预警手段,因此目前运营中的 6 条新干线均已导入并且成效显著(东海道新干线新旧两套系统在同时使用)。

如:2005年 8 月发生的宫城南部地震,东北新干线的地震预警系统在主震到来前 20s 实施紧急制动,将列车速度由

如:2004 年 10 月 23 日,日本新泻发生 6.8 级地震,导致上越新干线脱轨。虽然当时地震报警系统已经给出了控车信号,上越新干线一辆正在行驶中的高速铁路列车紧急断电、刹车,但由于列车离震中太近,报警时间太短,造成车头出轨,所幸没有造成人员伤亡。这是日本新干线自 1964 年开通以来,首次在客运时出现脱轨问题。为此,日本在致力于不断提高地震预警系统精度的同时,亦采取了其他一些主动措施来加强列车防护,即便是列车脱轨也不致倾覆从而危及乘客生命安全。法国地中海线地震监控网的中心设在马赛,主要基于 SNCF(Société nationale deschemins de fer français,法国国家铁路公司)的通讯网络,在沿线设置了 24 个地震监测点,平均

2007 年 7 月德国科学家成功研制出新一代的智能铁轨,这种铁轨不仅可以精确测定地震波到达铁路的时间和方位,还可分辨出地震、火车、人或动物所引发的不同震频,从而可以避免人员伤亡。这种新一代智能铁轨由德国卡尔斯鲁厄大学(Universit Karlsruh)等三所大学的科研人员联合研制,其最大的功能就是能及时侦测到前方轨道的险情,指示列车减速或暂停。德国“EWS Transport”的研究小组还计划开发出适用于绝大多数国家和地区的新一代智能铁轨网络系统,它相当于世界上最大的地震传感器。该系统的工作原理其实并不复杂,其本质是铁轨上的传感器在检测到地震的前奏 P 波之后,便会报告中央计算机,后者会分析震中位置并创建地震图,在 3s 内精确测定地震的强度和破坏程度,同时计算出强震波到达的时间和地点,预测可能出现的轨道断裂和隧道坍塌。紧接着,中央计算机将在数分钟内创建精确到 m 的地震规模图,生成对比数据和受损铁路的目录,同时制定出紧急行动计划。在地震达到一定级数之后,中央计算机还会干预交通系统,指示列车停下或减速(王澜等,2006)。

1.2 中国大陆高速铁路地震预警现状

截止 2012 年底,我国已经建成或正在建设的高速铁路中,配备有地震监测预警系统的分别为:北京—天津、北京—上海、北京—石家庄—武汉、合肥—蚌埠、哈尔滨—大连、成都—都江堰、石家庄—太原高速铁路,总长度 3000 余公里。其中,北京—天津城际铁路地震监测系统已建成,正在进行试运行;北京—上海高速铁路地震监测系统已完成静态验收;哈尔滨—大连客运专线地震监测系统处于施工阶段。另外,上海—宁波高速铁路、北京—石家庄—武汉客运专线、石家庄—太原等高速铁路的设计中也包括了地震监测系统。这些地震监测报警系统结构基本相同,其主要由 4 个单元组成:地震监测点→监控单元→监控数据处理设备→监控终端(王澜等,2006)。

(1)地震监测点。包括 2 个相隔约

(2)监控单元。由主机模块、监测功能模型、电源模块、继电器组合模块、防雷单元、UPS 电源、机柜等组成。它能够采集地震仪的地震信号,进行地震触发判断,并将地震信号和地震监测点的运行状态等信息发送到监控数据处理设备,同时接收监控数据处理设备产生的地震报警和预警信息,并发送给向牵引供电系统、信号系统,接收监控单元发出的命令以对地震监测点进行配置管理、设备功能自检等。

(3)监控数据处理设备。主要包括数据库服务器、磁盘阵列、应用服务器、时钟服务器、交换机、UPS 和监控终端、打印机等。主要负责实时接收监控单元传来的各种信息,进行数据分析、存储、显示、打印等,并根据信息内容提供相应级别的地震报警、预警信息,根据列车运行管制规则提供限速、停运等信息。

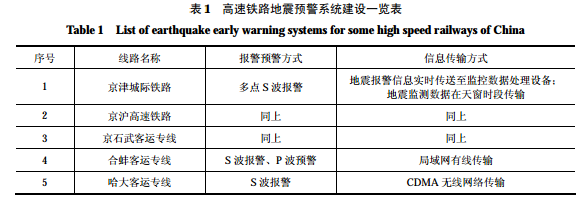

(4)监控终端。由应用服务器和人机界面组成,实时监控各地震信息采集点的状况,发生报警后进行报警信息处理。监控终端一般包括行车调度终端、工务调度终端、工务段终端。在高速铁路地震预警系统发布预警信息后,报警及紧急处置有以下两种方式:一种是列控信号处置方式,地震发生后,地震监测系统触发列控中心地震监测系统接口继电器落下,列控系统控制列车运行;另一种是牵引变电处置方式,地震发生后,地震监测系统触发变电所地震监测系统接口继电器落下,牵引供电系统停止向接触网供电。北京—天津城际铁路、北京—上海高速铁路、北京—石家庄—武汉客运专线郑州—武汉段、合肥—蚌埠客运专线和哈尔滨—大连客运专线,地震预警系统的信息传输方式相同,其预警方式和信息传输方式如表 1 所示。

目前中国开行的高速列车,其在运行过程中能够通过网络和硬线形式响应列控系统(ATC/ATP)发出的列车制动指令,通过微机控制的直通式电控制动系统实施列车制动,使列车在规定的制动距离内停车,而不会对列车造成任何设备损坏。在地震灾害预警系统发出报警后,由列控系统(ATC/ATP)控制列车实施紧急制动停车时,列车从接受该指令至完全施加紧急制动的空走时间约为 2.3s。

2 高速铁路地震预警信息传输模式

相比于高铁沿线建立的监测台网,国家地震台网能够更为准确地确定震中位置和震级,对列车所在地的预估峰值加速度有更为准确地预估。另外,地震发生在区域网内的概率比在高铁沿线“区域”要大得多,所以,采用区域预警网监测、预警地震要比实际沿线网更有效。

鉴于此,作者提出区域地震预警网接入高铁沿线地震预警系统后,运行模式为区域网是实现高铁地震预警的关键,而沿线网仅仅是确认预警信息,以便进行后续处理。

为了实现区域预警网的预警信息发送给高铁控车系统,需要将区域网预警信息接入高铁系统。当前铁路系统为了保障信息传输的安全,其内部通信网络与外部的公众通信网络是物理隔离的,不允许外部网络对铁路通信系统的访问,因此高铁地震预警系统不能直接通过以太网接收区域地震预警系统提供的预警信息。铁路系统网络对外的隔离主要是不希望外部获取到铁路内部网络的信息,也不希望外部的信息能够随意进入,因此要将区域台网的地震预警信息提供给高铁地震预警系统使用时,需要对其接口进行设计,这样才能满足铁路系统的要求。

2.1 中国地震台网概况

通过中国地震局“十五”重大工程项目“数字地震观测网络”的实施,目前已经建成了由 1 个国家地震台网和 32 个省级地震台网组成的覆盖全国的地震监测网。全国地震监测运行台站达到 1014 个,其中,包括 148 个国家地震监测台站和 814 个区域地震监测台站。所有地震监测台站的实时观测数据,首先汇集到各省级地震台网中心,然后再通过数据流服务器汇集到国家地震台网中心。

2.2 地震速报信息共享分析

目前,中国地震台网中心发布的正式地震速报时间约为 6—12min,自动发布的地震速报时间约为 30s—2min,还满足不了高速铁路预警的警报需求,但这些信息可以用于高速铁路预警警报解除的确认。因此,除了实时波形数据共享之外,地震速报信息(包括自动地震速报)也应该作为信息共享使用。

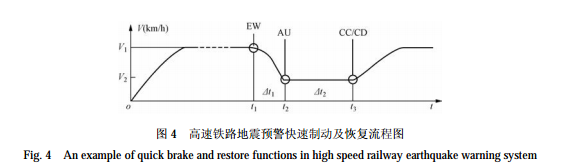

中国地震台网中心使用的地震速报信息共享服务系统为树型结构,所有速报信息均通过中国地震台网中心汇集和转发。其中,自动地震速报信息和人工地震速报信息均使用统一的结果(自动地震速报为 AU,人工地震速报为 CC/CD)对外发布。作为高速铁路预警警报解除的确认,可使用自动地震速报信息作为警报解除的初步启动条件之一,而人工地震速报信息可作为其最终确认条件之一。

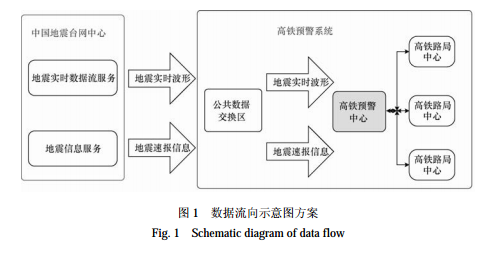

根据网络互联设计,从数据传输的安全角度出发,地震系统与高速铁路系统应设置公共数据交换区,两者均可访问该区域,但不可互相访问。高速铁路系统建立的高速铁路预警数据中心应设置公共数据交换区,并通过公共数据交换区与中国地震台网中心进行数据信息共享。而其他各高速铁路路局中心,则通过高速铁路预警数据中心进行下一级的数据信息共享。公共数据交换区设置在高速铁路预警中心,并由其进行管理和维护。

目前中国地震监测系统所使用的地震速报信息分为人工地震速报信息和自动地震速报信息。其中,人工地震速报信息由中国地震台网中心汇集各省级地震台网中心和国家地震台网中心的结果,统一对外发布;自动地震速报信息则由中国地震台网中心汇集各自动地震速报分中心的结果,统一对外发布。在不改变现有地震系统运行方式的基础上,遵循统一对外发布的原则,可将自动地震速报综合触发结果(AU)和正式地震速报结果(CC/CD)与高速铁路预警系统通过公共数据交换区进行共享。图 1 为数据流向示意图方案。

3 高速铁路地震预警快速控车及恢复方案

高速铁路预警系统接收的有用的中国地震监测系统台站实时数据,可用于沿线监测台网,同时还可以通过接收中国地震台网中心发布的自动地震速报信息和人工地震速报信息,作为高速铁路预警警报的初步解除和确认解除的条件之一使用。

3.1 地震预警快速控车方案

预警时间是高速铁路地震预警系统发挥作用的关键参数,预警时间越多,可以采取的应对手段就越有效和越全面,对于高速行驶的列车而言,每多出一秒都显得非常宝贵。

但预警时间和预警信息的可靠度之间存在一个权衡,这就导致了系统存在一定的风险。同时,受到监测台站密度、噪声等各种因素的影响,其发布的预警信息又有一定误差,并存在一定概率的地震漏报和误报等风险事件。例如:在 2011 年 3 月 11 日发生的日本9.0 级特大地震中,日本的紧急地震速报系统快速得到的震级估计和烈度预测结果就显著偏小;自

根据目前的技术条件和研究程度,可以实现高速铁路地震预警的有“S 波预警”和“P波预警”两种方式,它们分别基于地震 S 波和 P 波进行地震波的检测,并根据地震波强度发布预警信息。

(1)基于地震 S 波预警

高速铁路地震预警系统实时接收台站监测到的加速度实时波形,当地震计(由加速度传感器和数据采集器组成)检测到的 S 波幅值超过一定阈值时发出警报,铁路系统采取控车措施。考虑到地震预警存在“漏报”和“误报”的情况,根据我国高速铁路地震预警系统地震监测点布设的情况,最少应有 1 个监测点的 2 个台站均出现触发时,才能采取控车措施。尽管采用 S 波预警存在预警时间过短的缺陷,但这对于减少地震造成的人员伤亡和经济损失仍然可以发挥一定的作用。目前 S 波预警已经应用于北京—天津、北京—上海等高速铁路的地震预警系统。

(2)基于地震 P 波预警

要想对发生在较远处(约

比如:日本的紧急地震速报系统在对地震 P 波进行拾取后,通过单台就可对地震进行初步定位,但其出现地震误报的概率较高。有鉴于此,同时考虑到前文论述的我国高速铁路地震监测点的设置以及数据接入方案,笔者认为在综合权衡考虑后,应保证最少有 1 个监测点的 2个台站均有触发,或者接入的地震台网在一定半径范围内的 3 个台站以上均有触发,才能采取控车措施。

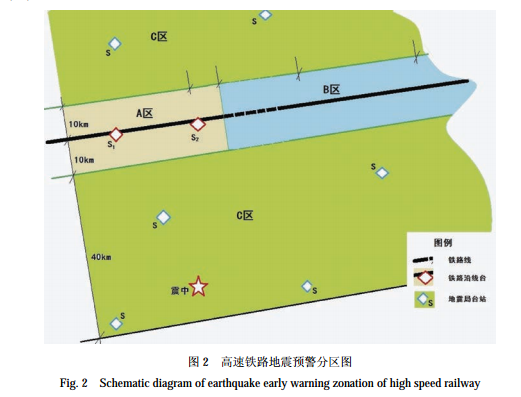

根据我国高速铁路地震预警系统建设的实际情况,并结合本文对预警系统接入数据方案的需求,笔者认为采用“双网触发”的模式可以更加有效地提高地震预警系统的效能。例如:仅仅依靠铁路沿线布设的强震台站,对于发生在离铁路沿线有一定距离的地震(如

3.2 紧急处置后的行车恢复

就国外有关高速铁路地震预警的标准而言,由于区域的不同和修建标准的不同,其各有差异。单就允许的轨道最大横向加速度一项标准来讲:日本为

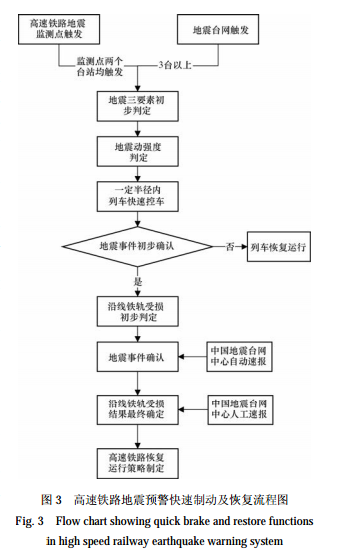

在高速铁路地震预警系统被触发并采取了紧急控车措施后,行车恢复策略的制定就显得非常重要。目前我国高速铁路地震预警系统在行车恢复策略的制定方面,尚未有相关成熟的策略发布,也未有实际的案例可供分析。本文根据国外高速铁路地震预警系统运行的实际情况提出了以下控车恢复方案(见图 3)。

(1)高速铁路地震预警系统采用“双网触发”的模式进行控制。当台站监测到的地震波超过一定阈值,并且触发数量达到设定个数的台站后,快速进行地震三要素计算,并根据地震动强度对触发监测点或地震台网一定半径内的列车进行快速制动处理。基于日本、台湾的高速铁路地震预警系统的阈值设置,本文建议:当 PGA 值介于 40—

(2)通过对触发台站的连续波形数据判定,快速对该次地震事件进行判定,如果该地震属于误报,应立即发布恢复行车信息。对于国内发生的 3 级以上地震,中国地震台网中心一般在 2 分钟内便可产出自动速报结果。根据地震震级、震中位置、震源深度等参数,以及沿线监测点和地震台网监测到的PGA数据进行分析,对沿线铁路受损情况进行修正。

(3)中国地震台网中心一般在 5—15分钟内便可产出人工速报结果,根据此结果对沿线监测点和地震台网监测到的PGA 数据进行分析,可得到最终沿线铁路受损情况。日本对震级与铁路地震灾害的统计结果表明,可根据不同的震级规模对一定半径内的铁路沿线进行人工巡检,并根据铁路运行、恢复紧迫性等因素,制定列车恢复运行策略。马强等(2013)从地震对铁路线的影响及地震动衰减关系的分析,在考虑了一定的安全冗余后,得到了不同阈值下的动态应急处置范围半径(芦谷公稔等,2005)。

一般情况下,当发生小于 5 级以下地震、震中距离铁路有一定的距离,且铁路沿线监测

点的PGA值均低于一定的阈值时,可以尽快恢复行车;当铁路沿线监测到的PGA值高于

3.3 以芦山地震为例的高速铁路快速制动及恢复方案

在上述震例中,采用“双网触发”模式,震后第 5s 地震波到达第 2 个台站;基于 P 波预警模式,考虑到计算和传播延时,在 t1 时刻即震后约 9s 发出地震预警信息;列车在警报发出2s 后采取制动措施;在破坏性地震波抵达成都—昆明线前,列车最少有 11s 的时间进行快速控车。虽然成都—昆明线未布置监测点,但从此次地震附近强震仪记录的 PGA 来看,最高峰值加速度为

4 结论

伴随着我国高速铁路的飞速发展,各种自然灾害尤其是地震造成的危险也越来越得到人们的关注。从国内外高速铁路的发展来看,高速铁路地震预警系统可以在破坏性地震波抵达前,向行驶的高速列车提供一定的预警时间,使其进行减速等应急措施,对于减少人员伤亡和经济损失可以发挥一定作用。

本文对高速铁路地震预警系统的信息传输模式以及快速控车和恢复方案进行了相关分析。结合高速铁路地震预警系统的实际需求,初步提出了中国地震台网地震实时波形数据和地震速报信息共享的方案设计。并基于数据的传输方案,提出了高速铁路地震预警快速控车及恢复方案,以期对我国下一步高速铁路地震预警系统的建设提供参考。但由于我国高速铁路地震预警系统的建设还处于研究和试运行阶段,目前还缺乏相关数据进行分析和研究,因此本文提出的基于 40—

本文资料来自互联网,由中国救援装备网重新编辑整理。