汽车着火油箱很容易炸吗?

加油站使用手机会爆炸吗?

把烟头扔到汽油里会炸吗?

扔个烟头就能把泡沫点着吗?

那个拿着湿毛巾从火场逃出来的人正在接受采访,你真的以为是湿毛巾救了他吗?

……

……

对于这些问题的回答,很多人不假思索地张口就来:“那当然了!”

“那当然了!”,答案全错了,这些错误的认识从哪来?为什么大家“集体犯错”却又浑然不觉?是谁在炮制错误并愚弄大众?

人类有别于其他动物,主要在于人具有发达的大脑。认识是智慧的产物,认识首先来自于智者。

对于安全的认识,就如对其他很多东西的认识一样,这是一个永无止境的过程。譬如,世界上每时每刻都在发生着新的变化,这些变化,或多或少、或直接或间接地影响着安全,即便再高明的研究者,他也不可能始终盯着所有的变化并把它们全部吃准把透。更何况,有些所谓“高手”“大咖”“专家”“高工”,只不过是一个组织认定和自我标榜的标签罢了。包括我自己,我始终认为面对苍苍茫茫的安全知识大海时,我是无知的,所以当有权威长者教训我“你先去好好学一下什么什么”的时候,我就更加确信了自己的认识。

专业研究者研究的就是专业,安全研究者研究的就是安全。作为一辈子从事安全专业工作的人,尤其是靠技术吃饭的人,他们对专业安全的认识是关键的,他们对专业问题的回答是要命的,毫厘之间,一不小心,他们要么是护佑苍生,要么会害人无数,所以,对于安全的估量要尽量做到保守,对于安全的回答要尽量做到保险,这是完全可以理解的。

早一点的时候,有些安全认知的“头雁们”或许并不比普通大众高明什么,对于连他们自己都拿不准的东西,他们当然有理由去炮制最保守、最保险的答案。他们这么做了,管理者也采纳了他们的答案,他们的话被写进书里、印成标语,大街小巷流传着。在别人的羡慕和吹捧中渐渐陶醉,这些人最终以为自己的答案就是真理。

后来者,他们认真地看书、谦卑地聆听,在前辈和老师面前,他们必须装扮成绝对听话、绝对服从的小学生,否则,考了满分也没用。

这样到了后来,当初那些最保守的认识还真的就变成了没人敢去质疑的真理了。并且,它们在一浪高过一浪的持久弘扬和大肆宣传中得到巩固,直至到了今天不可撼动、人人坚信的高山仰止。不用说,如果有哪个不知天高地厚的家伙敢站出来吱一声,他很快就会被人攻击。

文人不用刀,

整人有高招。

三句两句话,

让你死翘翘。

二八调子、修养不够的文人最是可怕,你根本得罪不起。

大概3年前,我质疑关于湿毛巾的消防宣传存在问题时,当时就遇到了很大的阻力。我使劲顶着,坚持呼吁,到后来很多人的认识变了,我这才舒了一口气。而当初那些保守派呢,他们当然不甘于失败,他们正躲在某个角落里等着扳回一局。

把复杂的问题简单化,或是把简单的问题复杂化,这都是科学探索的思路,你不能说谁对谁错,你只能把它们放在具体的应用上去衡量恰当与否,其中,“看疗效”是最好的评判标准。

比如,这两天我所发表的雷人观点——现在看来,家用普通液化气钢瓶瓶体本身(不包括阀门)在火灾中并不想我们想象的那么容易爆炸,这让一些人很难接受。

其实,易炸不易炸,在我看来确实没那么复杂,你只要看一看,在被火烧时,究竟是罐体炸开的多还是罐体没炸开的多就行了,100个里头,假如有90个没炸,有10个炸了,你能说它很容易炸吗?这两天我问过一些搞灭火和火调的同行,他们均认为“真正罐体炸开的确实是少数”。

罐体究竟炸不炸,这里头有很多影响因素,研究这个问题起码有3种途径,一种是理论推演,一种是实验研究,一种是实证调查,而我们在灭火和火调中所见到的真实,便是其中的实证。

如果罐体容易炸,我们为什么看到了更多的不炸?这该怎么解释?谁都知道可能会炸,谁都知道可以炸,谁都知道一炸就可致命,谁都知道液化气很危险,然而,讨论“易炸不易炸”的问题,能用“危险性很大”来代替吗?

跟着感觉走,这不是科学研究,这是赤裸裸的麻痹。

我赞成不能轻易告诉公众这东西“不易炸”的观点,但我也同时不赞成未经深入研究就想当然地告诉人们这东西“很易炸”的观点,科技的今天,已经让我们有了很多更加接近真相的办法,遗憾的是,很多人直到死去,都不肯去扔掉那些古老的遗物。

我现在只能告诉公众,液化石油气很危险,使用时千万注意安全。但我希望有关的工作者和研究者们,一定不要再自以为是、自欺欺人了,大家应该放低身姿、静下心来去研究,接近真相从而改进安全宣传。

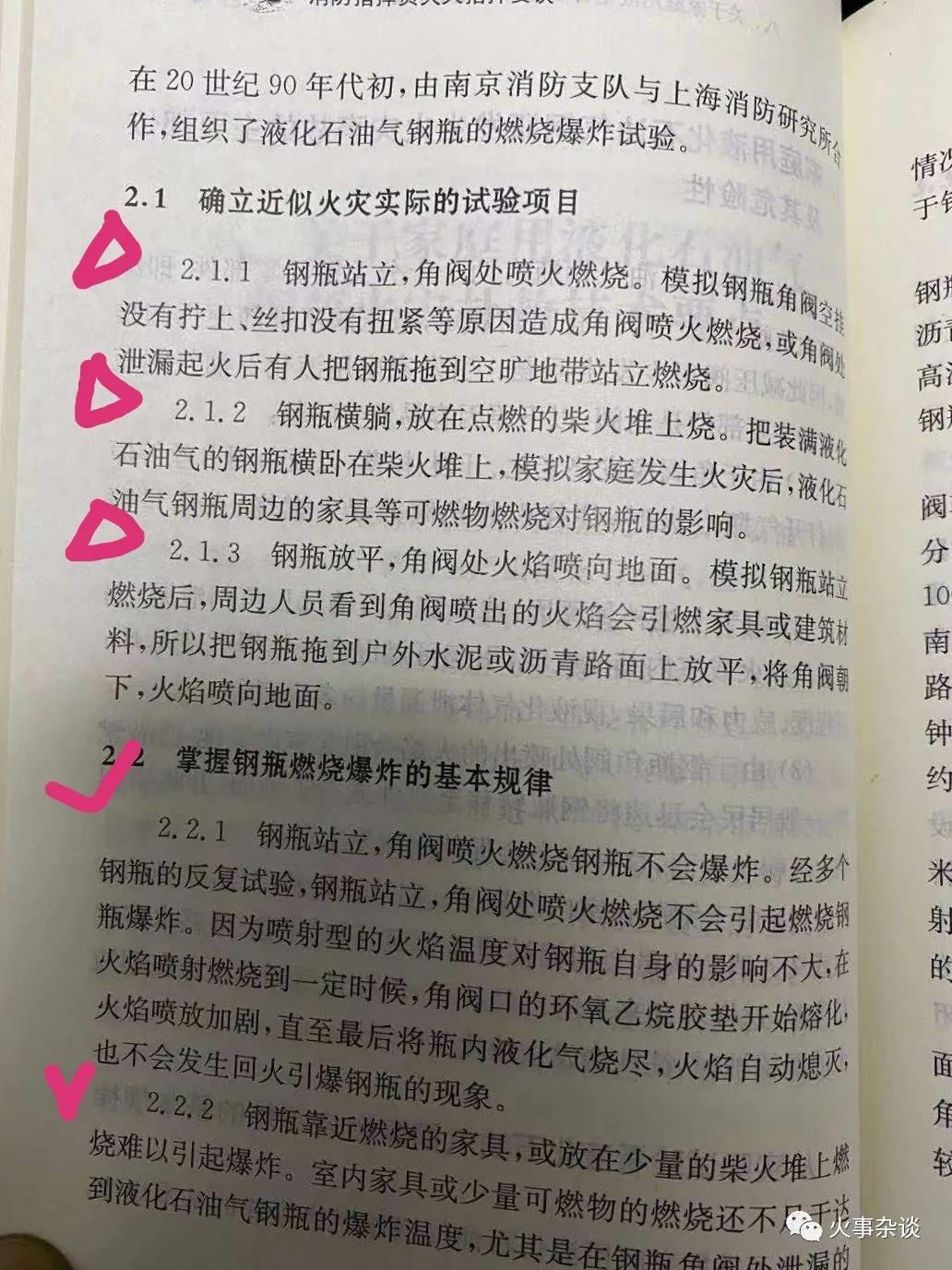

我很佩服南京消防和上海所的求实作风,看看人家怎么做的,再看看那些理论家是怎么说的,我们能得到什么启示呢?

好了,说到这,咱就调研一下,在火场中,你见到的事实是什么?请告诉我,是瓶体炸开的多、还是瓶体炸开的少吧!