随着我国经济文化的逐步成熟,应急安全从单纯的安全生产逐步转向全民应急,应急思维从被动防御逐渐转向主动防御。

习近平总书记在主持中央政治局第十九次集体学习时发表了“充分发挥应急管理体系特点和优势,积极推进应急管理体系和能力现代化”的重要讲话,对新时代应急管理工作的开展提出全面的要求,其中“要坚持群众观点和群众路线,坚持社会共治,完善公民安全教育体系,推动安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭,加强公益宣传,普及安全知识,培育安全文化,开展常态化应急疏散演练,支持引导社区居民开展风险隐患排查和治理,积极推进安全风险网格化管理,筑牢防灾减灾救灾的人民防线。”的论述更是为我国建立应急教育组织体系,开创中国特色社会主义应急教育提供了顶层设计方案,清晰了未来工作的方向,解决了向何处去的问题。方向定了,路要怎么走呢?我们不妨把眼光先投向我们的近邻日本,这个全世界公认全民应急防灾教育做得最好的国家,看看他们是怎么做到的。

笔者通过四次日本之行对日本多个防灾类场馆和科技类场馆的自然灾害展区进行实地考察,同时通过和日本横滨市危机管理监(副市长级)荒井守先生、东京都前消防署区署长長沢享先生,日本科学未来馆科技部主任渡边靖博士和日本最大民间防灾 NGO 组织“防灾士会”东京支部负责人正谷绘美女士等防灾专家的多场交谈讨论,探究了日本政府到民间全民防灾教育体系的建立和发展历程,以期为我国新时代全民应急安全教育体系的建立探索一条可行的道路。

防灾教育体系的建立和发展

谈到日本的防灾教育,大多数人的脑海里第一时间会出现两种直观印象。第一种是觉得日本之所以民众防灾意识高是由于其地理因素造成的。日本岛位于环太平洋火山地震带上,一年内大小地震不断,民众的防灾意识是由于经常性的地震“体验”震出来的。潜台词是 :我们地震少,所以没法也没必要开展全民的安全教育工作。这种说法完全忽视了日本政府在民众防灾教育方面长达 30 年的教育历程和为了启发和保持民众防灾意识而做的种种工作。另一种认识是,日本防灾教育做的好关键是对日本学生的防灾教育十分到位。潜台词是 :安全教育是教育部门的事情,只要对孩子进行应急防灾教育就好了,等他们长大了,国家整体的防灾水平就提升了。

但事实上,日本的防灾教育是对在日本境内的所有年龄段的公民常年开展的。当你看到抱着孩子去防灾馆钻烟雾通道训练的日本主妇就会明白,安全教育是一生的教育,不是一两次学习就能掌握的生存能力。而从不同年龄对社会贡献多少这个角度去探究的话,我们会发现,青壮年才是整个社会中最需要接受应急安全教育的群体,真正遇到灾难的时候要靠他们出力互救,灾后重建中他们更是主要劳动力,即便在日常他们的活动范围最广、遇到应急安全事件的概率也最大。所以安全教育是全年龄的日常教育,是全社会所有部门的事。统观日本的防灾教育的发展历程,可以发现强大的防灾教育体系也是随着一次次大地震逐步发展的,可以概括为三个阶段来分别说明。

第一个阶段:关东大地震(1923)到阪神大地震(1995)

1923 年的关东大地震是日本有影像记录后的第一个大地震,其地震的惨烈程度、特别是震后大火造成的巨大人员和财产损失至今还在被反复播放,成为日本防灾教育的起点。震后的大火间接促进了 1947 年日本《消防组织法》的颁布,从警察部队中分割出一部分组成消防系统,成为日本现代消防的起点。这部分人员也确立为多灾种预防和公共应急救援的官方主力部队。

第二个阶段 :阪神大地震(1995)到熊本地震(2016)

从 1995 年阪神大地震到 2016 年熊本地震的这 20 年是日本防灾教育集中发展的 20 年。在阪神大地震中自救互救的重要性得到充分的体现,97.5% 的人是靠自己、家庭和邻居的共同努力获救的,政府系统营救的人员只占 2.5%。“大灾中自救互救最重要”成为政府到民间的广泛共识,也坚定了政府在全社会开展民众防灾教育的决心。

从 20 世纪末开始,各地级市政府大量建设防灾场馆和应急避难场所(民众日常性演练场所),消防部门开着地震演练车走街串巷,开始全面的民众安全教育。21 世纪中叶,各级政府成立危机管理中心,主管防灾应急协调工作。为了方便协调各部门统一行动,危机管理中心总监定为副市长级。上一级中心只负责支援下一级的防灾工作但不管下级防灾减灾具体事务。同一时期日本国会通过防灾士制度,防灾士的主要工作以防为主,具体说就是平时负责民众教育和多灾种灾害对策研究,灾时负责战时决策、和民众一起组织自救互救,直到“公助”到达。到 2017 年通过防灾士制度培育的民间防灾自救队伍已经达到 85 万人。通过政府和民间组织的共同努力,到2016 年熊本地震前,1.27 亿日本人的训练覆盖已经达到 100%。民众经过反复训练已经熟练地掌握了应对灾害的知识。防灾知识同时也全面融入日常知识教育体系中,语文课讲防灾,物理课讲防灾,体育课讲防灾,自然科学课讲防灾。每个普通国民以每年 4 次左右(学生 8 次)的防灾训练和演习量反复巩固知识。经过 2011 年东日本大地震造成的福岛核泄漏事件,政府进一步加强了多灾种的联合防治工作。

第三个阶段 :熊本地震(2016)之后

到 2016 年全民防灾教育的效果已经基本显现出来,作为日本观测史上第四大地震,熊本地震中直接因地震死亡人数仅为 50 人,而由于震后避难等原因造成生活环境不适应死亡人数为 215 人。从此日本防灾的目标从少死人转向了震后避难生活质量提升方面,不但吃得饱还要吃得好,从地震棚的大通铺改成了纸帘分割的小隔间,对房屋抗震建设的发展也从建筑震时“不倒”转向震后“继续用”的新阶段。安

全教育已经由政府引导转变为民众自发,全国每天有几十万人从事民众安全教育和训练的工作,防灾教育彻底成为日本文化的一部分,人们自发的去寻找和参与各种消防教育机构以提升自己的应急能力。

政府教育体系和民间教育体系的分工发展

(一)政府部门的主导作用是全民教育的先决条件

民众的安全教育是要靠政府去组织和引导的,而各级日本政府在防灾方面可谓贯彻群众路线的典范。首先政府层面统一认识,即没有民众支持应急工作就做不了。其次为了发动民众参与政府的防灾工作,各个地级市的议会在 2013 年左右根据本地特点发布防灾自救全民宪章(公约)。宪章强调大地震发生时,政府的救援力量不可能立即到达,号召民众认识到自救互救的重要性,促使每个市民充分发挥自身力量,通过个人的准备和邻舍共度难关,同时引导人们认识到在大地震的生死之间,不是走运和不走运的区别,而是听天由命和对守护自己与周边亲人进行守护两种态度的差别。再次,每个地区都发布名为“被害想定”的达摩克里斯之剑,即设想在本地发生里氏 7 级以上地震或相关大灾害,并以此为基础进行灾害推演,将推演结果作为防灾目标来验证现在的防灾水平,找差距补不足,同时将推演的死亡人数和房屋倒塌数向全民反复宣传,用未来 30 年发生巨震可能性为 70%,地可能造成 147611 人受伤和 9641 人遇难等这样的数字达到警钟长鸣的效果。

思想统一了之后就是建立网络,在学校以班级为训练小组班主任为负责人,社区以楼长为负责人,企业每 30 人设一名负责人。这些负责人首先要经过负责人的能力教育,之后各个负责人负责组织自己的防灾小组人员参与消防部门或民间防灾机构开展的教育和演练。政府每年要逐个检查各个负责人的活动开展情况。这就把所有日本国民分成了30~40 人的小组,以组为单位各自开展学习和演练。而政府主要的工作就是做计划和做服务了。

(二)政府兴建的防灾馆和广泛开展的街头教育是宣教的主力

政府提供的服务主要是两方面,一方面是建设防灾教育的主阵地——防灾馆,几乎每个地级市都会有一个几千平米的防灾馆。这种综合安全教育训练馆在人员密集的城市会多一些,比如东京消防厅就有三个防灾馆和一个消防博物馆,京都市有两个防灾馆。每个馆都包含火灾、地震、急救三方面内容(图 3),但各个馆的侧重不太一样,可以说每个馆都有自己的特点,并不是完全统一。即便是每个地方都有的地震模拟训练台,各自建设的特点也不太一样。有的灯光昏暗,四周环形屏幕播放地震实况,强调对地震震感的真实体验 ;有的强调家居环境细节,让人体会地震发生的突然性,看似平静的生活会被大地震在一瞬间毁灭。而且并不是所有防灾馆都是独立筑,大阪阿倍野防灾馆就是建在一座办公楼里,占了大概两层空间,但是在这两层空间里却营造了极为逼真的室外地震景象,为防灾馆的选址建设提供了新的思路。东京都的立川防灾馆是以震后救援为最大亮点(图 4),普通民众参观只有四个项目,每个项目二十分钟,别看只有四个项目,每个项目介绍的都非常细致,讲师会搬梯子上房顶教你怎么锯开房顶施救。

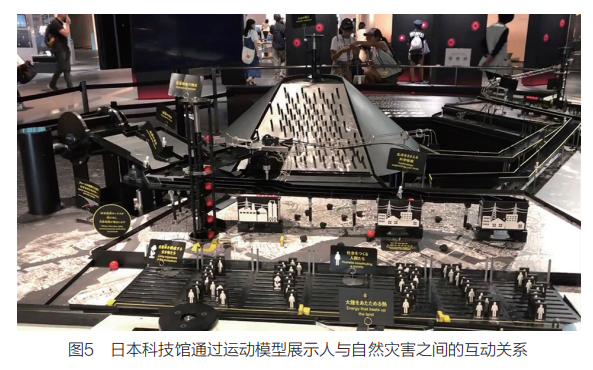

日本的科技馆也有防灾部分(图 5),但主要是培育人们的灾害意识和展现多灾种不同阶段的表现状态,和防灾馆里偏向实践的设施设置是完全不同的,也完全没有灾害防御方面的知识内容。

但不管什么样的场馆其吞吐量都是有限的,基本上每个馆年参观量在十万左右,只能服务一小部分民众,起到宣教阵地的作用。更大的战场在于众多防灾士的街头教育和演练组织和考评上。如上文所述,每个防灾小组的培训工作是由政府的防灾士来完成的,防灾士会在不同的时间组织分科目的防灾训练,通过训练教具和互动设备开展实操训练。这些科目包括信息传递、初期灭火、社区消防设施使用、伤员急救、伤员转移、救灾物资取用、避难设施搭建、临时设施使用、撤离避险路线和避难场所秩序维持,这是每一个日本国民都要掌握的应急能力。一旦发生危险则各自分工明确,任务清楚,技能娴熟,组织有序,保护家园,众志成城。平时训练有素,战时全民皆兵这才是日本应急的最大法宝。而这些训练即便是在平时各种应急事件中也是有用的。政府则按照最坏的打算,要求国民在无政府状态下,拥有自我维持 3 天的能力和储备,给政府自身的灾后机能运转恢复和组织外部救援创造时间。

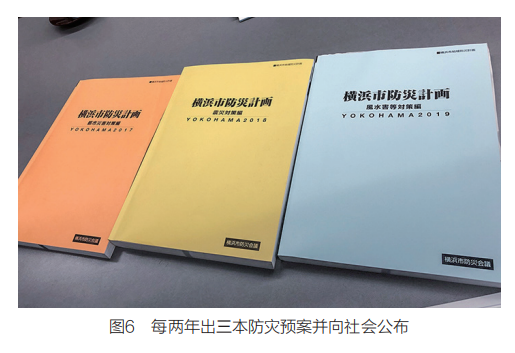

除了对民众进行训练,防灾部门还结合社区工作人员开展各家各户的安全隐患排查,对木质结构房屋逐步补贴改造,对救灾道路进行拓宽和安全防护。每个地级市的危机管理机构每两年要出三本综合防灾预案(图 6),一本防火,一本防震,一本防海啸,细致到每一条胡同的撤离路线,每栋楼的避难场所,预计受灾面积,危险位置,临时取水点分布等等。同时应急部门还给每个人发一本当地的应急手册,图文并茂地详述本地区会发生的各种灾害情况以及应对之法。手册会随着最新编制的预案每两年更新一次灾害地图,标注着本地区易受灾地区,这样老百姓就会陆续搬离危险驻地,用市场行为进行自主搬迁,减少灾前转移和灾后安置的政府开支。同时手册还是一本详尽的防灾指南。举个例子,我们宣讲地震防护时一般只分为室内和室外两个场景来说明,而日本的防灾手册分为在家里、在商场、在办公室、在地下通道、在电梯、在列车、在开车、在室外街道、在室外山区九个场景进行说明,细致程度可见一斑。

(三)由防灾相关行业从业人员组成的民间防灾力量是广泛宣教的绝对助力

在实际操作中政府的宣教网络织的越细密需要的宣教人力就越多。为了对政府部门的防灾士工作进行有力地补充,日本政府于 2004 年设立了特定非营利活动法人组织“日本防灾士会”这个官办民间机构,利用社会各界力量作为宣教补充。机构的会长、顾问、理事长均为原内阁要员、消防厅官员、急救院院长、各应急学院院长等防灾减灾相关知名人士,“防灾士会”在全国各地每个县都有分支,截止到 2019年 11 月注册民间防灾士(绿衣)已达 18.25 万人,成为辅助政府防灾士(蓝衣)的主要力量(图 7)。

“防灾士会”主要的工作和政府部门的防灾部门几乎相同,平时向企业提供有偿安全教育服务,战时组成地方救援力量,组织民众自救互救。不同于政府自有部门,政府只给“日本防灾士会”很少的一部分补贴,更多的还要靠团体自发的贡献力量。由于其成员很多来自防灾相关部门或者防灾学校的兼职人员,本质上属于私人时间发挥余热,其向企业收费也并不是营利性质只是保持基本运行而已,并没有改变公益性的本质,这点和我国很多营利性的安全教育组织有很大不同。在日本很多小型灾害里,政府救援还没赶到,地方民众和“防灾士”们自己已经解决了,节省了大量的政府人力和财力。