火是什么?火灾是什么?现在有人可能觉得这就像吃饭穿衣一样简单,问这些问题很弱智。

火是伴随着地球的形成而来到自然的,所以在人类刚一诞生的时候,火就已经在地球上等待人类长达45亿年之久了。蒙昧的人们刚刚睁开眼睛,他们还没有认识到,托着他们身体的那支摇篮,是一颗正在燃烧着的硕大星球。

人总要靠吃东西活着,而原始人只能靠采摘野果、猎捕动物为生。某天,几个人正在逮一只兔子,忽然,噼噼啪啪、黑黑压压的就来了。与惊悚的异响和滚滚的浓烟几乎同时到来的是令他们更加惊恐的光、难受的热和呛人的怪味……。

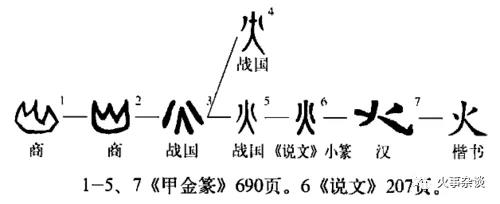

几个伙伴倒下了,剩下的一个侥幸逃了回来,他正向同类讲述刚刚发生的那一切。语言的雏形已基本形成,他欧欧的叫声让人们意识到他遭遇了危险。一着急,他还捡起一段树枝在地上画下了那个怪兽的样子——中间高、两侧稍低,像山峰,但更像跳动的火焰。这便是甲骨文的火。

我相信,像人、山、水、火等文字,一定是最早被人类发明出来的。语言的传播和记忆有很大局限,而文字的出现恰好能改变这些局限。这就是文字的意义。

在不断遭遇侵袭之后,人们逐渐认识到了火的危害。火能焚毁植物、烧死动物、破坏家园、使人死亡,但早期的人类却对它束手无策。于是,迷信出现了。那时的人们只能认为有一种神秘的力量在主宰着自然与人类,古人把它叫做上天,或者是神,神话便由此而来。从盗取天火的普罗米修斯到被人供奉的火神祝融,实际上都反映了人类对火的原始认识。

幸运的是,人类在遭遇火难时也同时发现火有很多好处。比如,火可以带来温暖、火可以照亮黑暗、火还可以烧烤食物使之味道变得更美、也更容易消化等等。于是,贪婪的人们便想到了控制和使用火。最初是引自然之火种进入到人的生活,再后来便是钻木取火和燧石取火等,这是人类文明史的巨大进步。

现在的人们知道火的本质是燃烧,这得感谢一个叫做拉瓦锡的人,是他发明了燃素——氧。研究的结果是,任何燃烧都必须具备三个条件,即,可燃物、氧和一定的温度。如果是持续的燃烧,那还必须有第四个条件,即不受抑制的链式反应。这些就是大家通常所说的燃烧的充分条件。

从化学科学的角度看,火是一种有发光、放热等现象伴随的化学反应,有时还有烟。现在的人们正是运用光、热以及由此转化的动力等来利用火的。遗憾的是,直到现在人们也依然不能够完全控制火。这其中既有客观上受认知的限制人不能摆脱自然束缚的原因,更有即便有了认知但因疏忽大意等造成的失火。于是,火灾伴随了人类社会的全过程,并且直到未来。

那么,什么是火灾呢?

关于火灾,普通百姓有普通百姓的朴素认知,专家学者有专家学者的人造定义。过去我所看到的,先是学界把火灾定义为在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。后来,2014年的国家标准《消防词汇第一部分:通用术语》(GB/T5907.1-2014)又把火灾的定义改成了在时间或空间上失去控制的燃烧。事实上,对于火灾的认识,学术界一直存在或潜或显的争论,燃烧观与灾害观这两种观点其实一直共存。

由此看来,自以为聪明的、富有创建的、高傲的人们,即使在火灾究竟是什么的问题上也还是模糊的、甚至是无知的。这简直是个笑话,更是一个悲哀。

火灾究竟是什么呢?建议专家学者们还是走出办公室来到老农的炕头上去坐一坐,因为在百姓对事物的朴素认知里或许就掩藏着科学的密码。

你问老农:什么是火灾?老农会说,这有啥好说的?火灾就是着火了、把家给烧了、造成了损失啊!尽管这老农的回答是片面的,但他的回答却道出了火灾的本质。

老农讲了,火灾发生的前提首先是着火。什么是着火?这是个稍微有趣的问题。语言这东西是人对事物的认知经过大脑的整理并通过喉舌的动作发出声音用来传达思想观点的。既然语言要依靠人,那它就脱离不了主观,因此很多语言会具有不可靠和不严密性。

也就是说,同样的一个字、一个词、一个音节或者是多个它们的集合,在甲那里是一个意思,在乙那里是一个意思,在丙那里又是另外一个意思,这就是语言的歧义。尽管全人类一直在努力消灭歧义,但你只要稍微留意一下就会发现,语言的歧义貌似随着科学的进步在不断减少,但实际上却也随着新发现的增多而不断增多。此消彼长,歧义永存,所以误会和争吵总是难免的。

回过头来再说什么是着火。尽管着火必定包含着燃烧,但很显然,着火与燃烧在老农那里并不是一码事。不管你愿意不愿意、接受不接受,燃烧是一种客观现象。燃了就燃了、烧了就烧了,这个客观真实并不掺杂任何人的主观因素,这是从自然科学研究的范畴得出的一个结论。

现在老农没有说燃烧,他说的是“着火了、把家给烧了”。说这话的时候,这老农显然对于“着火”这种燃烧是持抗拒态度、不情愿态度的。那么,是所有的“着火”都是人们所不希望发生的吗?当然不是。火箭要上天,人们要专门给它点火,点着火,这是火箭上天的前提。所以你看,着火这个词本身在不同的应用背景下,在人的主观接受上就出现了截然相反的态度。

分析来分析去,人们对于火这个字总算没什么大的争议了,但对于像起火、着火、烧起来等词语,在不同背景、不同场合下确实会存在语义辨析的问题。

燃烧是自然科学的范畴,火灾却是社会科学的范畴。更确切地说,火灾是自然科学与社会科学相结合的研究范畴。火早于人类而诞生,燃烧先于人类而存在,但如果没有“人”的参与,再猛烈的燃烧也丝毫谈不上是火灾。这很好理解。

太阳一直在燃烧,人类在时间和空间上控制不了它,太阳的燃烧在给人类提供好处的同时也会给人类带来某些害处,比如有害射线等等。但谁都知道,直到现在也还没有哪个人说太阳的燃烧是火灾,因为它距离人类实在是太遥远了。

就像某些火山内部一直在燃烧一样,某些地下煤层千百年来一直在燃烧,煤炭的燃烧对于需要能源的人类来说绝对不是什么好事,但人们在时间和空间上也确实没法去控制它,当然也就没法称之为火灾。

此时此刻在无人涉足的某片原始森林可能正在发生着猛烈的燃烧,人们也没法叫它火灾。

还有,即使在日常生产生活的“小事”中,人们对于火灾的界定其实也不是绝对的。比如,张三吸烟不小心把衣服烧了个洞,老婆在骂他,但似乎没人说这是一起火灾。可是,如果张三吸烟不小心把衣服烧掉了一个袖子,这算不算是火灾呢?如果烧了整个衣服甚至还蔓延到了床上把床铺给烧了,这算不算火灾呢?由此看来,在灾与非灾之间,确实有个价值判断问题。然而,对于火灾的界定,我们目前还停留在无意识的凭感觉的认知层面,这其实是很不应该的事情。火灾统计,统计什么才算对呢?火灾调查,怎样确定调查范围才算对呢?目前还没人能说清楚。

现在再回到火灾的定义上来。如果按照现在所谓国标的说法把火灾定义在燃烧的属性里,那么它与先前界定在灾害范畴里的认知显然在哲学意义上是完全相悖的。对于消防科学而言,我们究竟是应该研究燃烧呢还是应该去研究灾害呢?我们不能忽视一个小小的定义,因为正是这个看似可有可无、看似可左可右的定义,它恰恰或大或小、或强或弱、或隐或显地在影响着人们的思维进而对人们的行为产生影响,这其中就包括对于消防的科学研究。

我支持灾害观的观点,我反对燃烧观的观点,但我不主张完全禁止在某些较小的范围而不是整个消防范畴里头都运用燃烧观。灾害观的本质是“火灾”,燃烧观的本质是“灾火”,用灾火代替火灾,这显然是非审慎的、不负责任的。这种不求甚解的做法会给整个消防工作会带来灾难,在过去也确实带来了灾难,甚至是付出了巨大生命代价的灾难。在以后的文章里你会看到我说这话的依据是为什么。

需要说明的是,即使是我本人支持灾害观,它关于火灾定义的表述也依然是存有商榷探讨的空间的。

比如,在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害,时间量是什么?空间量是什么?灾害的度量有没有标准?什么是灾?什么是害?什么才算灾害?毫无疑问,一旦解决了这些疑问,人们对于火灾的认识也就上升到了一个科学的崭新的高度。我期待着这个新高度的早日到来。

在博鳌研究论坛年会消防安保之间隙的一点思考,拿来分享,希望您的喜欢,欢迎继续关注。今天就写到这。