摘要

震后建筑物倒塌造成人员埋压,快速的搜索与营救是有效减少伤亡的重要途径之一。本文通过研究震后典型建筑物倒塌类型,从建筑物垂直和水平破坏角度出发,提出一套三级分类体系,并对每类倒塌建筑物的受力及生存空间进行讨论。同时结合大量文献及汶川地震救援案例资料,重点分析总结各类建筑物救援时的路线选择、救援通道建立、被困人员施救等技术特点。

关键字

地震灾害 建筑物 倒塌类型 救援

引言

地震虽属小概率事件,但其释放的能量巨大,其中破坏性地震可使地表建筑物(构筑物)的表层装饰装修、内部空间,甚至建筑结构发生改变,产生裂缝、剥落、倾斜,甚至是坍塌。特别是发生在城市、经济发达地区,或人口与建筑物密集地区的破坏性地震,不仅对群众生命财产造成威胁,还给经济及社会发展带来重创。

根据地震现场建筑物破坏等级划分(中华人民共和国国家标准,2012),其中基本完好、轻微破坏,以及部分中等破坏的建筑物,虽然存在不同程度的损坏,但主体结构未遭破坏,对人员造成的损害有限,而严重破坏及毁坏等级的建筑物则完全丧失功能,形成局部甚至整体的倾斜或塌落。震后倒塌建筑物是造成人员埋压的主要原因,建筑物破坏面积与人员伤亡也存在一定关系(吴新燕等,2014),汶川地震中 90%以上人员伤亡是由建筑物倒塌所致,因此倒塌建筑物是搜索与救援工作的重点与难点。在不同类型的倒塌建筑物中进行救援其过程极其复杂,对埋压人员的搜索定位、救援方案的制定、营救方法与技术也存在差异,特别是一些深层埋压,救援时间普遍超过 6 小时,甚至达 24 小时以上,这对被埋压人员的存活率是极大考验。通过对建筑物倒塌进行分类,掌握生存空间的特点及规律,可为人员埋压位置判识提供依据,同时通过案例研究及时总结不同类型的救援技术要点,可有效缩短救援时间,提高救援效率。

1 国内外研究综述

1.1 建筑物倒塌及生存空间类型

国外针对震后建筑物倒塌的分类方式研究较早。加拿大公共安全及应急准备部门将建筑物倒塌分为 V 型、倾斜支撑型和夹层型(OCIPEP,2002);美国消防协会将建筑物倒塌分为斜靠式、V 型、悬臂式、饼型和 A 型1;国际搜索与救援咨询团(International Search and RescueAdvisory Group)根据生存空间将建筑物倒塌分为倾斜型、悬臂型、馅饼型、V 型和 A 型。

我国于 21 世纪初借鉴国外相关成果开始了研究工作,顾建华(

1.2 埋压人员救援技术

埋压人员救援是震后应急救援的核心任务。目前,应急救援领域的发展以及大震巨灾的频繁发生,促使国内地震专业救援队伍建设规模日益壮大,救援技术得到不断实践与创新。近年来,国内也开展了一些研究性工作,主要包括救援方案与策略、救援现场组织管理、营救实操技术等。

在救援方案与策略方面,丁显孔(2008)总结了挖掘破拆 5 项基本流程,即划定挖掘破拆范围、打通救援通道、选择装备器材、挖掘救生隧道,以及挖掘破拆的注意事项等;范茂魁等(2009)将被困人员营救分成 5 大环节,即人员定位、心理安抚、生命补给、挖掘通道、安全保障;赵国存等(2010)总结了现场搜索营救策略,即信息收集与评估、废墟表层营救、重点生存空间的人员搜索营救、救援过程中的破拆与支撑;宋述义(2015)提出了救援方案的 5 个等级,即救援通道和紧急撤离路线选择、结构稳定性评估和加固、破拆器材和破拆方法、医疗救援及意外情况应对;董宁(2016)结合人员被困的深度总结了实施救援的几大环节:一是快速评估,二是浅层搜索救援,三是中层犬救援,四是深层仪器定位救援,五是合理支撑。

在救援现场组织管理方面,杨建民等(2004)提出了地震现场的救援程序、措施及组织指挥的要点;马占全(2008)认为消防部队开展地震救援的行动特点包括接警出动、迅速抵达、指挥人员到位、组织后勤保障、协调救援行动;张光俊(2009)提出了地震坍塌建筑物事故的 4 项处置程序,即人员装备的调集,成立现场临时指挥部,信息收集、警戒与人员疏散,危险源的控制与消除;何卫成(2014)将救援行动分为 3 大部分进行管理,主要包括专业营救知识与技能的使用、救援现场的安全管控以及现场各项辅助保障。

在营救实操技术方面,毕兴权(2008)总结了清除压埋物、打洞挖井、开孔输氧、心理安抚等 4 项营救技术;蒲茂民(2008)讨论了深层生存空间内人员的营救方法,即逐层清理法、挖掘通道法和综合法;马占全(2008)提出营救的 4 个步骤,即输送空气、扩孔钻缝、打洞联通和掘进开挖;周雪昂等(2009)等介绍了目前常用的 6 种营救技术,即扩孔掘进、防护固定、机械起吊、生命保障、医疗救护和心理救助;郑春生(2010)提出了保障救援开展的 10 项实用技术,即搜救定位、安全支撑、吊井下挖、上挖铲石、竖井横挖、气垫支撑、瓦砾移除、绳索救援、科学喂食、伤员搬运;王存亮(2011)提出了保障救援的 4 大方面,包括搜救定位、安全支撑、瓦砾移除、气垫撑顶;何卫成(2014)梳理了 6 种营救方法,包括扩孔掘进、打洞挖井、防护固定、机械辅助、生命保障、心理安抚;宋宫儒(2016)讨论了生命探测、远程医疗、机器人、工业内窥镜、遥感技术在救援实施中的应用。同时还有部分学者通过地震巨灾救援案例来阐述营救技术,特别是汶川地震中位于极震区Ⅺ度区内的北川县城,90%以上建构筑物严重破坏或倒塌(李小军等,2008),为开展案例分析与总结提供了大量基础性资料,如邓民宪(2008)总结了汶川地震曲山镇幼儿园及北川县交通局 2 名埋压人员的救援过程,强调了开辟救援通道及支撑防护的方法,以及在严重倒塌建筑物中进行救援的关键技术;吴铁生(2010)总结了汶川地震中北川老城区、曲山小学、北川中学的救援过程,讨论了关键技术环节;冯志泽(2013)围绕破坏情况、人员分布、结构安全评估、救援方案制定、以及救援实施过程与应注意的问题,总结了汶川地震中 3 个救援案例,着重强调了在完全倒塌建筑物或狭小空间内的救援技术特点。

2 地震导致的建筑物倒塌类型

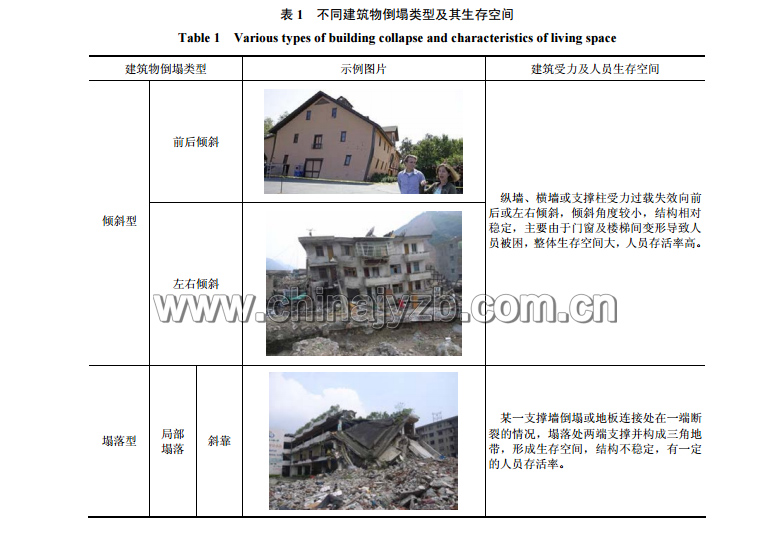

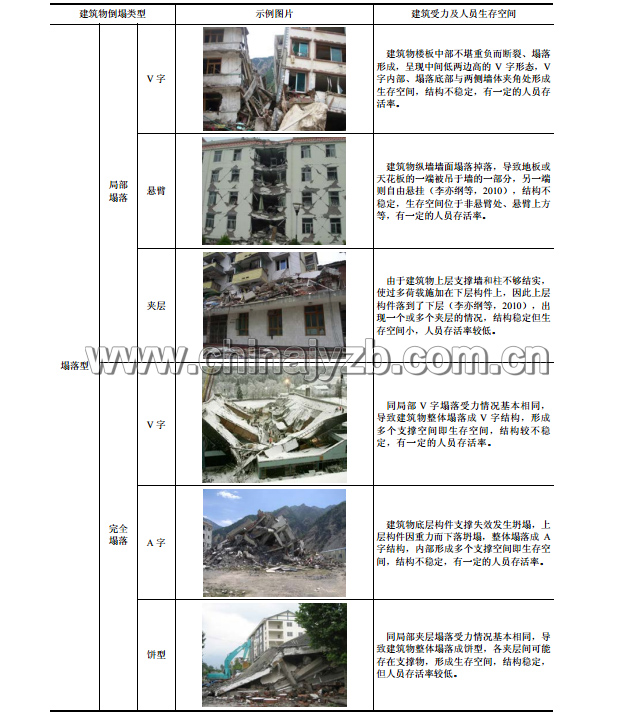

从字面上理解建筑物的倒塌,应包含“倒”和“塌”两种现象,缺少一种则不符合地震现场实际情况。绝大多数现有的分类研究将分析重点放在了建筑物垂直方向上的坍塌,结合坍塌后的生存空间结构进行分类,如 V 型、A 型和饼型等,然而对建筑物水平方向上的倾倒、倾斜现象则少有关注。为体现建筑物倒塌结构特点,展示建筑物损毁程度,区分救援方法与技术的运用,本文结合生存空间的构成,对建筑物倒塌类型进行了再划分,将建筑物倒塌分为倾斜型、塌落型,以及复合型。

2.1 倾斜型

建筑物发生角度翻转,自身长度与宽度改变较少,即未发生坍塌。建筑物因纵墙柱、地基等承重构件某一侧受力失效产生断裂,无法起到支撑作用,出现向前或向后倒下的形态,形成一定倾斜角度,甚至是 90 度平铺于地面。或由于地震力作用,建筑物形成左右倾斜或拉伸变形,边长发生偏移,与垂直线存在一定夹角。倾斜型可分为左右倾斜型和前后倾斜型,每个类型又包括局部倾斜和整体倾斜。倾斜型建筑物易对周边建筑物造成影响,形成连锁反应。

2.2 塌落型

建筑物发生垂直位移改变,平行位错较少。建筑物因地基、某一楼层墙柱或局部支撑受力失效等,出现局部或整体的平行下降,发生坍塌,可分为局部塌落型和完全塌落型。局部塌落根据生存空间不同又分为斜靠型、V 字型、悬臂型和夹层型。完全塌落较为普遍的分类是 V 字型、A 字型和饼型。通常多层建筑易形成塌落型,包括具有大开间的底商及多开窗洞的多层砌体建筑。RC 结构的高层建筑物完全塌落较少,可能出现局部或部分楼层的塌落。

2.3 复合型

建筑物存在倾斜和塌落两种破坏。二者可能同时出现,也可能由于其中一项破坏程度过大,导致出现另一项新的破坏。如前后倾斜建筑物,当倾斜角过大时靠近中间及底层位置可能出现折断,或底部受到过大挤压而坍塌。左右倾斜建筑物易出现底层受力不均衡坍塌,同时可伴随一定的扭转角度。

3 典型倒塌建筑物埋压人员的救援技术

3.1 倒塌建筑物的生存空间

震时人员埋压过程复杂多变,不仅与发震时间、地震能量、建筑物结构有关,也与室内的房屋格局、装饰装修以及物品陈设位置有关,甚至与人员活动过程、活动习惯有关。复杂的外部及内部因素,导致震后搜救被困人员异常困难。基于生存空间的建筑物倒塌分类不仅为现场救援提供了埋压人员的定位参考,同时还可针对不同生存空间结构特点、埋压位置(见表 1)制定科学、有效的营救方案及方法,赢得救援时间,从根本上提升救援效率。

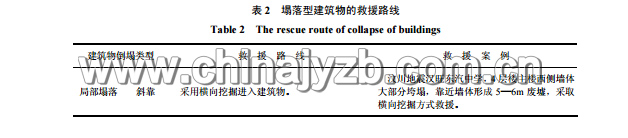

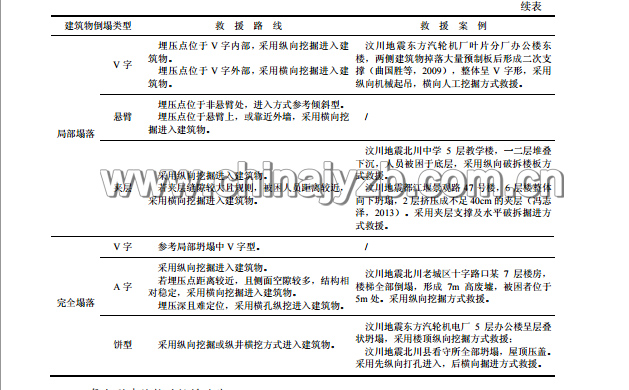

3.2 救援路线的选择

倒塌建筑物救援路线在方案制定时应优先考虑,并严格遵循安全、合理、可行的原则(宋述义,2015),充分考虑时间成本、距离成本、技术难易程度、操作安全性等问题。

由于倾斜型建筑物完整性较高,倾斜角度不大,救援路线可选择外部和内部救援两种方式。外部救援一般采用从建筑物屋顶利用绳索下滑抵达被困地点,以及从相邻建筑物屋顶或适当位置,利用绳索或拉梯抵达被困地点,后经破拆门窗进行人员营救。也可利用重型起吊机吊臂或挖掘机工作斗靠近被困者实施营救;内部救援可从大楼底部门洞、外部走廊或楼顶天窗等进入建筑物内实施营救。

塌落型建筑物是救援的重中之重。表层、浅层的埋压程度低,部分身体外露,埋压结构可通过目视判别,救援路线较为简单;中深层人员埋压的救援路线相对复杂,梳理汶川地震现场救援案例,发现多采用纵向挖掘、横向挖掘、纵井横挖、横孔纵挖等方式。纵向挖掘适用于建筑物倒塌严重甚至完全倒塌,支撑空隙少,人员深埋等情况,整体耗时长,但相对安全性高,如 2010 年海地地震,多采用纵向挖掘路线救援;横向挖掘一般适合建筑物支撑多、空隙多的情况,救援耗时短,但易破坏支撑受力,造成二次坍塌,需进行必要的支撑加固;纵井横挖与横孔纵挖多用于建筑物倒塌程度严重、人员垂直与横向深埋且较难定位等情况。具体救援路线选择应根据建筑物倒塌结构、人员埋压位置等进行判别,见表 2。

复合型建筑物同时具备倾斜及塌落两种破坏,其结构极不稳定,因此一般不单独采用横向掘进方式,多采用纵向破拆及纵井横挖方式进入建筑物。如汶川地震北川移动分公司办公大楼为 5 层,地震导致 1—2 层层叠坍塌,3 层以上大幅度倾斜。采用近距离纵向打开通道,后横向掘进方式救援。

3.3 救援技术特点

倒塌建筑物救援技术主要包括破拆、切割、支撑、绳索、顶升、搬运、牵引等,在救援方案全过程,即路线选择、救援通道建立、被困者施救等环节,应根据实际情况选择合适的操作。

倾斜型建筑物虽未坍塌,但主体倾斜,结构受损,存在倒塌风险,应先由结构专家进行安全评估,进行支撑防护后实施救援。通过对建筑物高度、倾斜角度、受力情况等进行综合分析,选择合适的支撑点,使用顶杆、立柱、枕木等支撑物进行支护,也可使用树干、门板、衣帽架、倒塌房屋的木质梁柱等就便器材,条件允许可使用起重机吊臂进行支撑。支撑的方法主要包括临时支撑、墙角支撑、水平支撑、空间支撑、T 型支撑、横向支撑等。一般采取从楼顶或邻近建筑物进入实施救援,且为防止加剧倾斜程度,避免结构失稳,应从建筑物倾斜和支撑的反方向进入。经手动破拆清理埋压物后,根据被困者身体状况,选择通过垂直升降或转运系统将被困者送至安全地带。

针对塌落型建筑物,一般通过打孔扩孔、顶升支撑、破拆切割、移除搬运等一系列作业,挖掘救援通道,救出被困人员,在确保安全且条件允许情况下可配合大型设备进行救援。

局部塌落中的斜靠型主要支撑点为斜靠墙体,因此该墙体不能作为工作面进行任何破拆作业,一般从斜靠墙体的两侧水平向内打孔挖掘,或利用坍塌过程中形成的孔洞扩张挖掘。挖掘前应用方木、顶升设备进行局部支撑,接近被困者后应使用手动工具或徒手作业。斜靠型建筑物的救援关键应为支撑和加固,应重视支撑柱的功能,且注意被支撑构件的整体性,也可配合使用机械起吊进行支撑。V 字型建筑物内有多个受力支撑点,存在较多三角空间(V字中间和两侧)。埋压点位于 V 字内部时,生存空间位于 V 字最底部,可使用大型起吊设备对上部整块或组合构件进行移除,然后打孔挖掘救援通道,打孔作业时不要破坏 V 字两侧构

件导致受力改变。埋压点位于 V 字外部时,应支撑加固受力薄弱处,后水平扩孔挖掘救援通道。需要注意的是在移除构件或破拆时尽量不要破坏承重墙。悬臂型建筑物一般为纵墙楼面坍塌,主体结构基本完好,可进入建筑物内部进行救援,或利用重型机械吊臂或工作斗接近埋压点进行挖掘营救。夹层型建筑物整体平降坍塌,多采用破拆屋顶或夹层上下楼板挖掘救援通道,也可直接对夹层进行横向破拆。但由于夹层高度有限,作业环境狭窄,机械操作难以实施,且夹层内必然存在支撑物,若支撑物阻挡被困人员,需要进行大量顶升与支撑,并对阻挡物进行手动破拆。同时可充分利用固体热胀冷缩特性(范茂魁等,2009),对钢筋水泥构件进行冷热交替处理,改变其硬度和韧性,提高破拆效果。

完全坍塌中 V 字型与 A 字型不同于局部塌落,需要进行的整体性支撑多于局部支撑,条件允许的情况下应使用起重机、挖掘机等重型机械进行配合,且两种类型结构不稳定,救援过程应留少量人员在废墟上部作业,且应使用小型工具和人工挖掘方式。相比 V 型,A 型倒塌构件层层罗列,层层受力,暂时形成堆砌形态,所以结构更不稳定,同时也容易形成孔隙。钻井或打孔时应充分利用这些孔隙,同时作业面要少,作业幅度要小。饼型坍塌的倒塌形态规则,结构稳定,废墟较为平坦,容易形成下挖工作面。多层坍塌且人员深埋时,可用层层剥离的方法,将破拆与移除工作相结合,移除方法主要有人工搬运、管道滚动、牵拉拖拽(王存亮,2011),破拆一层移除一层。若坍塌物为大型且完整的板、柱、条、管构件,可使用重型机械移除。靠近被困人员时需将破拆物少量多次地移出救援通道。当建筑物基础下沉或被困者位于底层时,可使用开凿隧道的方式接近被困者。

复合型建筑物因倾斜与坍落同时存在,因此同样需先支撑后挖掘。挖掘多采用打孔或扩孔方式,根据埋压人员位置,在其上方或下方位置进行破拆、切割等。采用纵井横挖或横孔纵挖时,通道路线为“L”型,其中拐点位置应选择结构稳定处,拐点角度不应过小,且尽量选择内部已有孔隙处,必要时可形成多孔联通。

4 结论

地震灾害特别是破坏性地震导致建筑物倒塌,人员遭不同程度埋压,并处于相对稳定的生存空间。掌握各类倒塌建筑物生存空间的特点,开展救援技术研究,可大大提升搜索排查效率及救援的精准度,增大埋压人员的存活率。本文在前人关于建筑物倒塌类型、生存空间类型研究的基础上,结合汶川地震建筑物倒塌特点,提出了震后典型建筑物倒塌的三级分类体系:一级分类主要根据建筑物的水平和垂直位移,将建筑物倒塌分为倾斜型、塌落型、复合型;二级分类主要根据建筑物倒塌方向和损毁区域,将倾斜型分为左右倾斜和前后倾斜,塌落型分为局部塌落和完全塌落;三级分类主要根据建筑物倒塌形态和生存空间结构特点,同时借鉴国内外流行的分类理论,对二级类型进行再划分为斜靠型、悬臂型、V 型、A 型、夹层型、饼型等。此外,近年来由于严峻的震情灾情形势、国家“以人为本”的地震救援新要求以及新型建筑材料的研发,救援技术面临从基础性、全面性、固有性逐步向精细化、专业化、机动化转变。对此,本文在总结当前救援技术的同时,通过汶川地震救援实例,开展了针对三级分类体系的建筑物受力情况、生存空间分布、结构稳定性、人员存活率的梳理与归纳,着重对救援路线的选择、作业面选取、救援通道建立、营救关键技术等进行讨论。近年来大量数据显示,塌落型是主要的建筑物倒塌类型,也是造成人员深层埋压与伤亡的主要原因,针对塌落型建筑物的救援技术已成为提升应急救援综合能力的突破口。本文着重对塌落型建筑物分类进行细化,同时就具体救援技术展开论述,下一步将就该内容进行深入研究。

本文资料来自互联网,由中国救援装备网重新编辑整理。