1 突发事件的定义

在《中华人民共和国突发事件应对法》中明确规定,突发事件主要指自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件。突发事件定义中主要体现三个要素:

(1)发生时间突然;

(2)已造成或者可能导致严重危害;

(3)有必要采取应急处置措施。在地铁系统中的突发事件主要是指由于设备故障、火灾爆炸、恐怖袭击、自然灾害或者突发客流等原因引起的运营中断、群死群伤等严重后果的非常规事件。

地铁突发事件级别划分标准是事件已造成或者可能造成的社会危害程度的大小,由重到轻依次为I 级(特别重大)、II 级(重大)、III 级(较大)和IV 级(一般)。

2 地铁突发事件分析

地铁作为轨道交通其中的一种,不仅在运输组织、功能实现上有严格规律遵循,在安全保证上同样是需要遵循客观规律的。列车只有在统一指挥下,行车组织、设备、车辆检修等在规范要求内,才能实现地铁列车运行的安全。在突发事件发生后,组织抢险救援的过程更是迫切地需要严格的规章来规范,通过多专业多工种的配合,提高应急救援的高效性。由车站、车辆、隧道、机电设备、消防系统等基本要素有机结合共同构成了复杂的地铁运营系统,各类地铁突发事件的发生与发展都与其密切相关。因此,对地铁运营系统存在的各种危险源及其内在规律、伴生特性等进行可能性意义下的深入挖掘,把握各种危险源的特征,才可以为前期预防和后期控制地铁突发事件奠定牢靠的基础,同时也是对地铁突发事件后采取快速有效应急措施而提供强有力的支撑。根据突发事件的定义与分类,从四个方面对地铁系统中的危险源及其影响分析如下:

(1) 危险源类别一:自然灾害。由台风、台风、暴雨、高温、山体滑坡、地震等特殊气象及自然灾害损坏地铁设施、影响地铁列车正常运行,导致人员伤亡和重大经济损失。一般影响范围包括运营车站、区间、车辆段[35]。

(2) 危险源类别二:公共卫生。与公共卫生有关的各种场所与载体,如集体食堂、携带传染病毒的人或人群等,由此类隐患导致的群体性传染病、食物中毒、职业危害等。影响范围主要包括运营车站、区间、车辆段。

(3) 危险源类别三:社会安全。在运营场所进行的打架斗殴、参与非法组织活动、等行为带来的风险以及恐怖袭击事件带来的风险,从而导致地铁声誉损失、危及社会稳定、人员伤亡和重大经济损失等。影响范围一般包括运营车站、区间、车辆段。

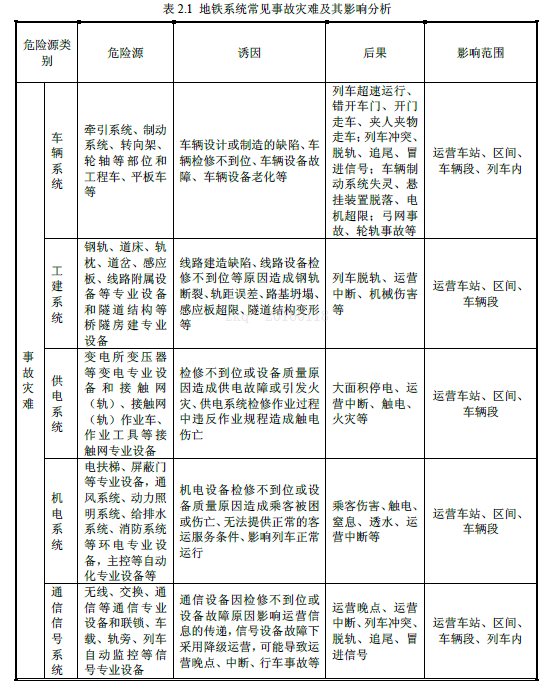

(4) 危险源类别四:事故灾难。地铁系统常见事故灾难及其影响分析见表2.1。

.png)

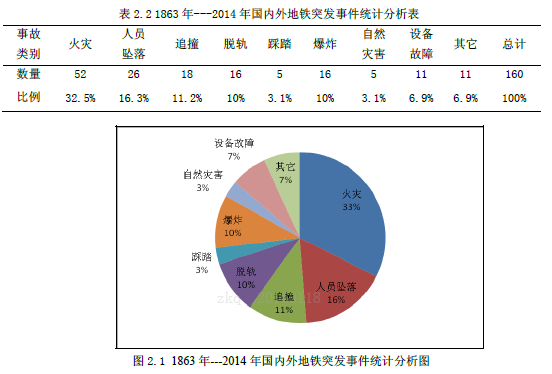

此外,本文在借鉴他人调研成果基础上,坚持深入调研、搜集、分析有关资料,整理出在1863 年至2014 年期间,国内外地铁突发事件160 起,其中火灾事故52 起、人员坠落事故26 起、追撞事故18 起、爆炸事故16 起,脱轨、恐怖袭击、自然灾害、踩踏等其它突发事件48 起[36],对地铁突发事件的分类统计如表2.2 所示。

通过对一个半世纪间国内外地铁突发事件的统计分析可看出,火灾、人员坠落、追撞事故在地铁突发事件中占据前三位,三类事故总计数量所占比例超过一半。在分析以上地铁突发事件的发生原因和机理、事后应急处置过程,总结以往事故带来的经验教训的基础上, 需要不断地改进和完善地铁应急管理。本文就是从应急救援物资角度,进一步完善地铁应急管理的理论体系,通过以上分析可知地铁突发事件主要集中在某个地点或者某个区间段上,因此本文第四章对地铁突发事件应急救援物资的配置研究主要针对单受灾点-多应急站多种应急救援物资的情形。

3 地铁突发事件的特性

通常情况下,地铁线路的位置有两种,一种是处在地下空间里,具有全封闭的特殊性。另一种是处在高架桥上,是一种半封闭的环境。正是由于地铁这种封闭或者半封闭的特性以及地铁作为现代交通中的重要承载体,发生在地铁系统中的突发事件具有其独有的特点,归纳起来有以下几点。

(1) 不确定性高。

地铁突发事件破坏性极强,突发时间及地点均难以预料,事件性质规模以及事态发展趋势均不能确定,这些不确定因素在时间维度上表现为紧急性,在空间维度上表现为威胁性,因此说不确定性是突发事件发生的最本质特征。

(2) 伤亡损失重

地铁中客流量大且处于封闭或半封闭的环境中,突发事件一旦发生,乘客将难以逃生,而且火灾、爆炸、自然灾害等突发事件会对地铁设备造成永久性的损坏,不论是人员伤亡还是设备损毁,后果都是极其惨重的。

(3) 救援难度大、影响时间长

地铁所处的封闭或半封闭的环境同时加大了应急救援的难度,导致救援人员无法深入事故发生地点,迅速有效的救援难以在短时间内得以实施,加之地铁设施设备如果被损毁,必然造成运营长时间中断。

(4) 衍生性大

一旦地铁线路某处发生突发事件,无法在短时间内得到控制和救援,极易衍生出众多方面的链式反应,事件发生初期可能仅仅是一个规模较小的突发事件,但可能随着各种因素的介入而演变成重大突发事件。比如引发隧道的塌方、影响临近地下的给排水和燃气等市政工程、中断整条运营线路的通车情况,甚至造成地面交通瘫痪等。

4 应急救援物资的概念、特征及配置原则

应急救援物资是指从突发事件发生到后期应急处置全过程中,为了快速的满足应急处置以控制灾情发展、减少伤亡和损失所必需的保障性物资。由于应急救援物资在抢险救灾阶段、恢复重建阶段都直接影响着灾情的发展及生命财产安全,其配置需要在尽快短的时间内解决,相比于普通物资配置具有以下明显的特征。

(1) 突发性。

突发性是应急救援物资配置独有的最大的特性。由于不可预料到突发时间及地点,且突发事件一旦发生,决策者就需要在供需信息极不完备的条件下,以最安全、最快捷的方式进行应急救援物资的供给,短时间内做出正确决策来满足应急救援物资的全面配置。

(2) 时效性。

突发事件的本身特性,要求应急救援物资具有很强的时效性,如果应急救援物资不能快速有效配置时,可能造成不必要的损失甚至人员伤亡,突发事件的影响后果的程度与应急救援物资的快速、准确配置是密切相关的。

(3) 时变性。

普通物资配置过程中的供需信息是确定的,同时配送的线路、方式都是事先可以决定的,从整个配置过程来讲,其配置处于一个相对稳定的状态。但是突发事件发展变化的过程可能存在无法预测的态势,不能准确估计到衍生灾害发生的时间、地点、持续时间、影响范围等,这些不确定因素使应急救援物资的种类、数量、配置范围等均随之具有了时变性。

(4) 弱经济性。

在突发事件发生后,应急救援物资配置首要考虑的是非经济性目标,如减少人员伤亡、控制灾情蔓延等,最大程度的满足灾民需求、减轻及消除恶劣的社会危害。在重大突发事件情况下,应急救援物资的配置应该属于纯消费性供给。而普通物资配置是以商业利润等经济性目标为指导的,合理的安排配置数量、计划、运输方式等,实现经济效益的最大化。

(5) 合作性。

在应急救援过程中,为了最大程度的减少社会危害程度,必要的情况下,需要动员消防、医护、红十字会等企业或个人,甚至涉及国际救援组织。采取这种各方合作救援方式时,需要迅速建立起协作关系,在应急救援组织者统一指挥下,及时、快速、准确地进行应急救援物资的配置。

基于突发事件本身的特性和应急救援物资的特征,应急救援物资的选址和配置就随之具有了复杂、动态的特点。应急救援物资储备库的选址是整个应急救援过程基础,是在保证应急救援物资时效性的前提下,综合考虑运送速度、配置范围等因素,将应急救援物资储存在恰当的位置[。应急救援物资的快速有效配置是进行应急救援的关键,是在综合考虑灾情发展态势和应急救援物资运送速度、方式、范围的前提下,提出应急救援物资的优化配置方案。不论前期的静态配置,还是后期的动态配置,都对突发事件的发展趋势和影响程度有着至关重要的作用。以上两个方面,在应急救援全过程中是互相依存、互相影响的,都是必不可少的考虑环节。

地铁应急站选址方面,应急站的布局不仅要合理,应急救援物资的储备规模也要恰当。依据的原则是以最少的应急站点和最短的调运时间将应急救援物质运至需求点,而且要考虑到突发事件发生后物资配置方案,满足应急救援物资配置的紧迫性及物资需求的满意度。我们将地铁中发生的突发事件人为地分为多个等级,那么相应的应急救援物资需求也是不等的,应急站中的物资储备如果规模过大必然导致建设费用、仓储费用等方面的增加,而规模太小又无法满足突发事件发生后抗险救灾的需要。因此在地铁应急站选址时,应避免物资浪费、成本剧增等。

地铁应急救援物资配置方面,前期静态配置阶段除了考虑应急救援物资的配置规模外,另一个需重点考虑的是应急救援物资配置的多样性,根据地铁应急站所处的位置及在整个运营线路上的作用,合理的对未来可能发生突发事件进行预测,针对性的对应急救援物资进行配置,以满足不同状况下的应急需求。后期动态配置阶段,首先为了满足应急救援物资的时效性要求,其配置过程应遵循时间第一的原则,在尽可能最早的时间内将应急救援物资运送到位。其次,应做到合理配置,在保证应急救援工作持续进行的前提下,将足够的应急救援物资运至运营车站、区间、车辆段、沿线等受灾点。再次,尽可能的降低应急成本。虽然应急救援过程不是以经济性目标为第一位的,但是应本着节约的原则,降低应急救援物资的物流成本。

本文资料来自互联网,由中国救援装备网重新编辑整理。