当我们谈论跑步时,其实谈论的是一种生活方式和一种观念,它可以让人更好地应对生活,更好地去思考自己想要、需要和追逐的究竟是什么。

——村上春树《当我谈跑步时我谈些什么》中国网评

在开始写这篇文章之前,我想首先应该给感兴趣的读者和朋友们简单介绍一下“让消防员安全回家”计划。

2018年5月12日,注定是一个令人难忘的日子,不单纯是因为这一天正好是“5.12”汶川大地震发生的10周年纪念日;更重要的是,当天下午17时30分左右,在扑救一起高层居民楼火灾的战斗中,一位名叫谢勇的消防员不幸坠楼牺牲,生命永远地定格在了21岁……

第二天就是母亲节,记录谢勇同志生命最后几秒的短视频在网上大量流传。我们姑且不去设身处地的体会那位英雄的母亲经历了怎样的撕心裂肺、痛断肝肠,哪怕是任何一个铁石心肠的人只要他的内心是善良的,看到这样的视频,都会忍不住潸然泪下吧。

2018年5月14日,谢勇同志牺牲后第三天,公众号“靠山屯闲话”的主人许传升先生正式发起“让消防员安全回家”计划。很快,这一计划便吸引了一大批既有思想又有能力,既有情怀又有胸怀的消防同仁、甚至一些热心和关注消防事业的社会人士加入其中。大家围绕“消防员安全”这一主题展开热烈谈论,积极建言献策,贡献智慧力量,取得了积极成果。

然而,正如习近平总书记所指出的那样:“要做起而行之的行动者、不做坐而论道的清谈客,当攻坚克难的奋斗者、不当怕见风雨的泥菩萨 ”。任何一项事业的发展与进步,从来不是单靠清谈和抱怨可以推动的;任何一个伟大目标的实现,都需要付出实实在在的艰辛的努力。古今中外,概莫能外;对于消防事业的发展和“让消防员安全回家”这一朴素梦想的实现,亦是如此。

如同村上春树谈论跑步一样,当我们谈论消防员安全时,其实谈论的也是一种工作方式和一种新的理念,它可以让我们更好地投入战斗,更好地去思考自己想要、需要和追逐的究竟是什么。近期,又有消防员伤亡的案例陆续发生。我愿就这个话题再谈一些浅显的思考,与大家作个交流。“虽未必是救命毫毛,也许做个防身的锦囊罢”!

(一)谈谈形势

2018年9月30日,是我国第5个烈士纪念日,新组建的应急管理部在北京隆重举行革命英烈公祭仪式,

在临时搭建的革命烈士纪念墙上,776名应急管理系统的烈士姓名格外醒目。他们当中有626人,是新中国成立以来消防部队在灭火救援战斗中牺牲的英烈,占到了应急管理系统烈士总数的80.67%。

是的,除了这个冰冷的数字,我们更应该记住的是他们的名字、他们的事迹,还有——他们牺牲的原因。

早在天津港“8.12”特别重大火灾爆炸事故发生后,就有不少专家将矛头指向现役体制,声称现役体制是造成年轻消防员伤亡的“罪魁祸首”。如今,消防救援队伍已经成功完成了从“橄榄绿”到“火焰蓝”的华丽转身,作为综合性应急救援的主力军、国家队,开启了专业化、职业化的漫漫征程。然而,令人痛心的是,消防员的伤亡事故似乎一点儿都没有减少的迹象:

1月18日2时27分,安徽省合肥市肥东县消防大队接到报警,庆超粮油商贸有限公司谷物烘干机发生火灾。大队立即调派2辆消防车、14名指战员赶赴现场灭火。5时10分,火灾扑救过程中,战斗员孟鸣之和李晓俊在烘干机顶部向内部射水处置阴燃时,孟鸣之(男,广西桂林人,1998年2月出生,2015年9月入伍,四级消防士)不慎滑落到深约13米的烘干机内。5时40分,被救出送医抢救;11时48分,经抢救无效牺牲。

2月5日17时15分,四川省阿坝州壤塘县消防中队接到报警,茸木达乡一民房发生火灾,中队立即调派2车9人前往处置。在翻越海拔4000多米的尕卡岭后,18时21分许,行动结束车辆返回途中,其中一辆水罐消防车经过10余公里的长下坡路段,因路面结冰湿滑,车辆失控发生侧翻,驾驶员刘乃夫为保护战友生命安全,英勇牺牲,其余5名消防员受伤。

3月4日,陕西省包茂高速杨陵段发生车辆起火事故。在救援过程中,杨凌示范区消防支队特勤中队副班长张向博为了保护战友的生命安全身负重伤,在医院经过20天的抢救后,终因抢救无效于3月25日牺牲。

3月19日9时33分,江苏省苏州市吴江区盛泽镇清溪河新东大桥一女子欲跳河自杀。吴江消防大队接警后立即调派盛泽中队1辆消防车、6名指战员到场处置。9时41分,轻生女子跳下运河,消防员刘磊、叶勇胜下河营救。9时49分,跳河女子被成功营救上岸,刘磊同志不幸被水流卷走,壮烈牺牲。

6月28日,安徽蚌埠市淮上区安徽麦琦化工有限公司淮上分公司1名工人在清洗在建储罐时被困。接警后,当地公安、消防、应急、卫生、环境等部门迅速展开应急处置与救援。施救过程中发生爆燃,造成消防员孙雷宇(男,安徽阜南人,1997年2月出生,2014年入伍,四级消防士)壮烈牺牲,另有5名消防员受伤住院。

7月3日,浙江省温州市鹿城县山福镇突发山洪,15名人员被困山中。在救援过程中,山福镇专职消防队班长周锦勇被洪水吞没失联。7月5日凌晨6点02分,英雄的遗体被发现,确认不幸牺牲。

算上2018年12月份牺牲的闫亚隆、李铁2名同志在内,消防救援队伍改革转制后的半年多时间里,已有8名消防员在履职过程中献出了年轻而宝贵的生命。几乎每个月都有牺牲的消息传来,形势还不够严峻吗?我想,无论他们牺牲的具体原因是什么,都不会影响他们作为英雄的存在,他们永远是这个时代最可爱的人!正如莫斯科红场上苏军无名烈士纪念碑上所刻的那句人人耳熟能详的碑文:他们的名字无人知晓,他们的业绩与世长存。

(二)谈谈原因

纽约市消防局的一位副局长文森特.邓恩(Vincent Dunn)曾经说过一句意味深长的话:“为了让消防员能够在危险的灭火作战中生存下来,他或者她必须清楚其他消防员是如何牺牲的”。

他山之石,可以攻玉;他山之玉,亦可补石。我从来不觉得西方的月亮就比中国的圆,但大洋彼岸同行们的一些做法,的确有值得借鉴和学习的地方。

我们队伍中现在弥漫着一种很不好的现象:重经验而轻理论、重勇敢而轻安全、重传统而轻外来,似乎谈理论者必然经验不足、谈安全者一定不够勇敢、学西方者注定不爱国,这真是一种令人啼笑皆非的逻辑。正如李.巴克(Lee Buck)在《领导力的第二项致命原罪》中所说的那样:“在学习的过程中,骄傲和虚荣会产生比愚钝更加巨大的障碍”。因此,放下所有的傲慢与偏见,在学思践悟中不断提升中国消防救援队伍的专业化、职业化水平,是我们在很长的一段时间里需要做的事情。

对消防员伤亡事故进行全面调查,意义重大,也是世界上许多国家的通行做法。这项调查可以查明并认真分析导致消防员伤亡发生的直接和间接原因,从而提出有关建议,制订和完善作战规程,加强相关方面的训练和保障,最终,减少消防员的伤亡。

美国国家职业安全与健康研究院(National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH)从1998 年起,即开始负责在全美开展针对消防员伤亡、甚至“侥幸脱险”(Near miss)事故的调查工作。NIOSH明确表示,调查结果不是为了追责,而是为了引起国家对消防员伤亡事故的关注。统计已公布的事故调查报告发现,许多消防员伤亡事故是由如下原因所致:

(1)体能方面的不适应;

(2)灭火救援相关训练的不到位;

(3)人员或装备配备不足;

(4)交流和通信系统不畅通;

(5)书面火场程序的匮乏;

(6)问责制不存在。

当然,NIOSH认为,也有一些消防员的伤亡可归类为不可抗力的情况,如无法预知的爆炸(被藏匿的液化气罐)、结构倒塌(未知的建筑改造)、火灾行为的急速变化或者其它类似的情况。

根据美国消防协会(NFPA)的报告,经过数十年对消防员因公殉职案例的研究发现:时至今日,死于建筑物内部火灾的消防员数量、原因与20世纪70年代的情况相比较并无明显差异。

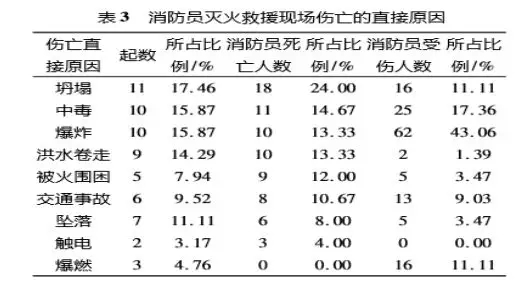

我国对消防员牺牲案例的调查结果多以内部报告的形式呈现,内容也比较简单,因此,对消防员伤亡发生的原因进行准确的归类是一件比较困难的事情。范茂魁、杨千红等人在《我国消防员灭火救援中伤亡情况研究》一文中,以2005年至 2013年间发生的共70起灭火救援中消防员伤亡案例作为研究对象,对我国消防员灭火救援中伤亡的特点、原因等进行了分析,认为灭火救援现场造成消防员伤亡的直接原因按比例高低排序,依次为坍塌、中毒、爆炸、洪水卷走、被火围困、交通事故、坠落、触电和爆燃。此外,在接警出动往返途中发生的消防员伤亡案例也不在少数,占到了总起数的10%和死亡人数的11.76%。

对于消防员伤亡的间接原因,文章认为,灭火救援的客观危险性、消防员防护装备配备不科学、灭火救援经验缺乏和安全保障技术应用不当是主要原因。这篇文章数据翔实、分析透彻、对策可行,是一篇不可多得的关于消防员伤亡情况研究的好文章,值得一看。2017年8月,消防局组织编写的《公安消防部队灭火救援典型战例汇编》,对近年来灭火救援和训练中的指战员伤亡案例进行了梳理归纳和总结分析,这真是莫大的进步,说明我们开始正视而不是回避问题。然而,遗憾的是,据我了解,基层的很多同志都没有看到这本书,对于许多的伤亡案例还是所知寥寥。

(三)谈谈思考

每每有消防员伤亡的案例发生,都会在全社会特别是消防队伍内部引起不小的触动,这其中尤以天津港“8.12”大爆炸和木里森林火灾为甚。然而,这种触动和关注往往如潮水般来得快、去得也快。“亲戚或余悲,他人亦已歌”的现象是我们不愿意看到的,故有此“八问如何让消防员安全回家”。这是自问、也是他问,这里面既有无奈与叹息,也有期待与梦想,希望与广大同仁共同思考。

1.消防员的伤亡是可以避免的吗?答案是必不可少,但并非不可减少。

在全世界任何一个国家,消防员都是风险最高的职业之一,当然也是最受人尊崇的职业,这是毋庸置疑的。习近平总书记在为国家综合性消防救援队伍授旗并致训词时指出:“长期以来,消防队伍作为同老百姓贴得最近、联系最紧的队伍,有警必出,闻警即动,奋战在人民群众最需要的地方,特别是在重大灾害事故面前,你们不畏艰险、冲锋在前,作出了突出贡献”。这是党和国家最高领导人对我们这支队伍、对消防员这份职业最高的褒奖。

有战斗就会有牺牲。明白了这个道理,就会内心清楚“消防员的牺牲完全可以避免”的论调是站不住脚的,更会对那些动不动就对消防员的牺牲横加指责、说风凉话的“键盘侠”们嗤之以鼻。鲁迅先生在《战士和苍蝇》中写道:“战士战死了的时候,苍蝇们所首先发见的是他的缺点和伤痕,嘬着,营营地叫着,以为得意,以为比死了的战士更英雄。但是战士已经战死了,不再来挥去他们。于是乎苍蝇们即更其营营地叫,自以为是不朽的声音,以为它们完全的远在战士之上。然而,有缺点的战士终究是战士,完美的苍蝇也终究不过是苍蝇。”

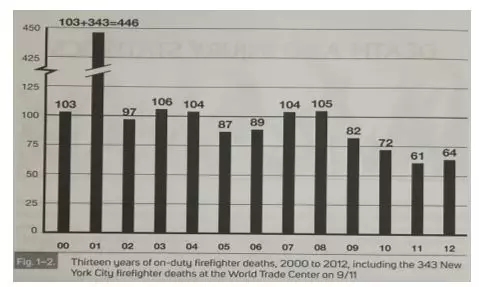

在承认牺牲必不可少的同时,我们也必须清醒地认识到,消防员的牺牲是完全可以防范和减少的。据《Firefighter Rescue and Survival》(《消防员救援与逃生》)一书介绍,从1999年到2000年,美国每年平均牺牲消防员人数达106名(每3.5天牺牲1名消防员),火场受伤人数达55509名(每天受伤152名)。2004年3月,由美国“殉职消防员基金会”召集,来自全美各地的230名消防部门负责人在佛罗里达州坦帕市召开“消防员生命安全峰会”,会议议题集中于促使消防部门内部进行安全变革的必要性,提出了“消防员生命安全16项措施”。此后,美国消防员殉职事件的数量开始逐年下降(如下图)。

这的确是一种可喜的变化,也更加坚定了我们致力于减少消防员伤亡、推行“让消防员安全回家”计划的信心与决心。天下哪有白费的努力?我们有理由相信,只要我们一点一滴去积极变革,中国消防员伤亡的数字也是一定能够降下来的!

2.对消防员伤亡案例进行调查有无必要?答案是不仅必要、而且重要。

翻阅美国消防部门的消防员殉职事故调查报告,经常都可以看到这样一句话:“Our aim in studying this accident was not to find who is guilty or to blame anyone, but rather to find what happened and to extract lessons, to avoid future accidents.”意思是说,“我们研究这起事故的目的,并不是要追究哪个人的责任,而是要找出事故发生的原因,并从中吸取教训,以避免将来再次发生事故。”这句话实际上可以作为事故调查工作的初衷:我们的一切调查,归根结底不都是为了避免事故的再次发生吗?

遗憾的是,中国的消防员伤亡事故调查机制直到现在也未能完全建立起来。很多时候,民众、甚至队伍内部的指战员,都只能从宣传报道当中去简单地还原一些事故发生的过程。而在宣传报道中,我们看到的往往都是千篇一律的英雄形象,这显然无益于深层次原因的挖掘和事故教训的吸取。为什么我们一再发生消防员坠楼的事情?为什么我们一再发生高速公路救援时消防员被车辆撞倒的事情?为什么我们一再发生塌方救援时消防员被埋压的事情?为什么我们一再发生消防员中毒窒息的事情?这些,是我们永远绕不过去的问题,不是一句简简单单的“危险”和一句饱含赞誉的“勇敢”就可以回答的。

我们期待,消防员伤亡事故调查能够尽早落实。当然,落实的前提是,我们所呼唤的,是“问题调查”,而不是“问责调查”。相信聪明的读者都明白,这是有着千丝万缕联系却又截然不同的两个概念。灭火救援现场危机四伏、瞬息万变,现场指挥员往往需要在极端的时间内作出尽可能合理的决策,这真是极大的风险与挑战。如果有消防员伤亡事件发生后,回过头来还要追究指挥员的责任,显然是有待商榷的。

3.我们究竟应该以怎样的态度对待英雄?答案是永远铭记、全民尊崇。

天地英雄气,千秋尚凛然。英雄,是中华民族的脊梁。习近平总书记曾在多个场合表达对英雄的崇敬,号召全社会崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄。2014年10月31日,在全军政治工作会议上,习近平总书记饱含真情地指出:“我们要在全社会树立崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。对为国牺牲、为民牺牲的英雄烈士,我们要永远怀念他们,给予他们极大的荣誉和敬仰,不然谁愿意为国家和人民牺牲呢?”2015年9月2日,在颁发“中国人民抗日战争胜利70周年”纪念章仪式,习近平总书记再次指出:“一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。包括抗战英雄在内的一切民族英雄,都是中华民族的脊梁,他们的事迹和精神都是激励我们前行的强大力量”。

消防队伍刀山敢上、火海敢闯,是一支真正意义上“英雄辈出”的队伍:

1974年12月20日,哈尔滨第五制粉厂发生火灾,消防指挥员马玉清被突然发生的爆炸抛至空中,最后英勇牺牲,被批准为革命烈士;1988年,马玉清的大儿子马忠学参军入伍,沿着父亲的足迹,成为了一名消防兵;1993年3月29日,在扑救一起汽车修配厂大火的战斗中,被一辆超速驶来的大货车撞倒,牺牲在了血泊中。短短19年,一门父子两英烈,还有什么比这更加催人泪下的英雄篇章呢?

1989年8月12日,黄岛油库发生特大火灾爆炸事故,14名消防员在灭火过程中壮烈牺牲。

2003年11月3日,湖南衡阳大火灭火战斗中,20名消防员的生命永远定格在了大楼倒塌的一瞬,他们当中年龄最小的列兵周忠君只有17岁。

2015年8月12日,天津港危化品仓库特大火灾爆炸事故中,110名专职和现役消防员不幸罹难……

那些已经牺牲的战友,为消防这个职业赢得了无上荣光。但没有人希望以伤亡的方式来增加荣誉的重量,所有的消防员也都不愿意用付出生命的代价来唤醒全社会的尊重。因此,我们在缅怀先烈的同时,更应该痛定思痛,深刻剖析,汲取教训,规范作战,最大限度地减少消防员的伤亡。同时,全社会都要去关心和关爱英雄的家人,尽可能地帮助他们解决一些实际困难。绝不能“英雄孤坟无人问,戏子家事天下知”!这,才是我们对待英雄该有的态度。

4.对消防员的宣传应该怎样开展?答案是强调写实、淡化写意。

一支队伍要不要开展形象的宣传呢?当然是需要的。作为一支在每日冲锋在前,救民于水火、助民于危难的队伍,在人民最需要的时候传递党和政府的温暖、给人民以力量,搞一些接地气的宣传本无可厚非。然而,如果我们的宣传刻意包装、故意夸大、时常美化,就有点“剑走偏锋”了。

不必说我们经常以推出“抱火哥”“浓烟哥”“飞踹哥”、甚至“泡面哥”“微笑哥”“笔直哥”这样的典型为自豪,也不必说我们很多时候为了追求所谓的“宣传效果”而忽视防护、抛开专业,单是“抖音”宣传经常拍出诸如“穿着战斗服打篮球”“骑着骆驼搞巡查”等一些稀奇古怪、不知所云的东西,就很值得认真反思。

“使人疲惫的不是远方的高山,而是鞋里的沙子”。当前,正是消防救援队伍新旧体制的“磨合期”和“换挡期”,我们应当多一些求真务实、少一些心浮气躁,多一些由内而外的自信,少一些刻意逢迎的不安,正所谓“不要人夸颜色好,要留清气满乾坤”。

灭火救援战斗本质是一种军事化的实践活动,需要以一种严苛的标准来审视、解剖和评价,决不能在不知不觉中坠入形式主义的泥淖,还容不得别人提出一丁点儿的批评。否则,消防宣传就失去了本色和价值,不仅违背了新闻宣传要真实的基本导向,也很难真正地服务灭火救援作战行动,这种不良趋向是十分危险的!

5.消防员的安全素养与专业素养之间是什么关系?答案是相辅相成、相得益彰。

“素养”与“素质”意思相近,但两者的内涵并不完全相同。“素质”是一种状态、一种结果,而“素养”不仅包括素质这种结果状态,同时也暗含素质养成的过程。《汉书·李寻传》:“马不伏枥,不可以趋道;士不素养,不可以重国”;宋代陆游言“气不素养,临事惶遽”,都是在强调素养的重要性。

消防救援队伍强调专业素养已经有很长时间了,但对于安全素养的关注迟迟没能跟上。2015年,部消防局在浙江开展了“内攻与紧急避险”培训班,各地也轰轰烈烈进行了一段时期的紧急避险训练,但那只是“昙花的一现”,并没有持续多长时间。把基础工作当亮点工作干,是我们现阶段的工作需要认真检视的一个大问题。

反观很多的灭火救援战斗行动,我们的指战员不按规定着装、消防车不遵守交通规则超速行驶或乱闯红灯、进入浓烟区域不佩戴空气呼吸器、水域救援不穿救生衣、废墟救援不做任何支撑等现象比比皆是。作为应急救援的主力军、国家队,我们必须一以贯之地重视灭火救援现场秩序的规范和救援程序的规范,在一招一式中体现安全素养、专业素养。须知“不安全就是不专业,不专业就意味着更大的不安全”,那些已经发生了的消防员伤亡事故、那些血淋淋的教训,应当成为我们新消防员入职培训和队伍日常安全教育的鲜活教材。

6.消防员的战斗精神是否需要继续提倡?答案是历久弥新、永不过时。

战斗精神是历来都是人民军队的“精气神”,是克敌制胜的重要法宝。抗美援朝战争胜利后,毛泽东同志有句精辟的总结:“志愿军打败了美国佬,靠的是一股气;敌人是钢多气少,我们是钢少气多。”习近平总书记对战斗精神的培养同样非常重视,多次作出重要批示指示,在军队重要会议上,在演习演训现场,在视察基层部队时,反复强调“和平时期,决不能把兵带娇气了,威武之师还得威武,军人还得有血性”“无论什么时候,一不怕苦、二不怕死的战斗精神千万不能丢”“没有战斗精神,光有好的作战条件,军队也是不能打胜仗的”。

消防救援队伍改革转制后,不再属于部队了,有人认为,再提“一不怕苦、二不怕死”的战斗精神就有点不合时宜了。果真如此吗?答案显然是否定的。我们提倡安全救援、专业救援,在任何角度和任何意义上都不能理解为对战斗精神、牺牲精神的否定。消防的职业特点决定了年轻的消防员们不得不时时面对高温、浓烟、有毒、黑暗、易爆、坍塌、坠落等各种各样的危险,如果没有一点英勇无畏的精神,是很难出色完成好任务的。所谓“艺高人胆大、胆大艺更高”,对任何事情都辩证地看、一分为二地看,是作为一名优秀消防员或消防指挥员非常重要的特质。

我曾数次对别人讲起我在基层中队工作时的一起救援:傍晚时分,一个3岁多的小男孩不慎坠入了一口深约70米的机井,这位男孩的舅舅、年龄只有18岁的小伙子,情急之下攀援井壁下井施救,结果双双被困。我们到达现场后,仍可以断断续续听得见小伙子微弱的呻吟声,情况可以说万分危急。然而,井口十分狭小,井内一片漆黑,井底情况不明,且井深远远超过了普通水井的深度,不仅救援本身难度极大、同时也对施救者的心理素质要求极高。作为现场指挥员,我对中队一位名叫方涛的战士说:“方涛,你来下井救人,敢不敢?”因为他的身材瘦小,是现场最适合的人选了。

“队长,没问题!”方涛十分坚定地对我说。

虽然在方涛同志下到井底的时候,遗憾地发现两名被困人员都已经没有了生命迹象,但一名消防员在极度危险的救援现场所体现出来的那种坚定和勇敢还是给我留下了十分深刻的印象。在那个漫长而漆黑的夜晚,方涛同志先后三次下井,最终将两名遇难者的遗体都救到了地面上。救援结束后,经过中队党支部会议研究,我们毅然决定为方涛同志报请三等功,并最终得到支队批准。

后来,方涛在退伍的时候对我讲:“队长,我可能是唯一一个没能救出活人却立了功的……”

我告诉他:“兄弟,你当之无愧!”

7.消防员的安全该如何保证?答案是意识先行、形成文化。

习近平总书记曾经强调:“一个没有精神力量的民族难以自立自强,一项没有文化支撑的事业难以持续长久。”德国历史学家奥斯瓦尔德.斯宾格也曾指出:“战争的精华,不是在胜利,而是在于文化命运的展开。”消防员的安全能不能得到保证,同样取决于意识形态的改变和一种新的安全文化的展开。

思想是行动的先导,没有思想上的转变,就不会有行为上的自觉。在很长的一段时间里,世界上各个国家对于消防员的安全都是不怎么重视的。我在上一篇文章里也提到了,美国消防员道恩在《Safety And Survival on The Fireground》(《火场安全与逃生》)一书中写道:“For the past 200 years, the dangers of firefighters were exposed to have been considered part of the job. Risks of death and injury were what they were paid for; protection of property was considered more important than the firefighters. ”在过去200年的漫长时间里,人们认为消防员直面危险是理所当然的,伤亡风险是他们应当付出的代价。人们甚至觉得,保护财产都要远比保护消防员的安全更为重要。

这的确是一种不可思议的态度,然而它又的的确确根深蒂固地存在于很多人的脑海里。好在美国人很快就做出了改变,在他们所制定的“16条生命安全措施”当中,第一条就是:确定和倡议改变消防界原有的“行业文化”,从领导、管理、监督、义务、个人责任心各个方面,倡议一种重视安全的“新消防文化”。

对一支队伍来说,体制是“形”,文化是“神”,机制则是“经脉”。经脉通,则百通。只有机制建立起来了,才能真正实现形和神、标与本、表及里的深层转型。我们期待,在发生了那么多的伤亡事故之后,我们的队伍也能从上到下转变思想观念,培育安全文化,建立长效机制,最大限度地保证消防员的安全。

8.消防队伍的专业化、职业化该如何发展?答案是纠偏正向、回归主业。

“眼前有了繁花,并不等于手中就有了鲜蜜”。

改革转制后,消防救援队伍的专业化、职业化水平如何提高?这其实是一个很大的课题,需要精准设计、需要攻坚克难、需要勇者担当、需要问题倒逼。但可以肯定的是,绝对不能“眉毛胡子一把抓”,也不能“东一榔头西一棒子”,更不能“穿新鞋走老路”“拿新瓶装老酒”。

马克思曾经告诫,“过时的东西总是力图在新生的形式中得到恢复和巩固”。改革执行过程中,新旧观念的“拉锯战”不可避免。但是,不论这个过程如何痛苦,也不管我们从形式主义的东西中尝到了多少甜头,都必须坚持用战斗力标准来衡量和检验改革成效,以灭火救援现实需要牵引训练工作,彻底纠正同实战要求不符的一切思想和行为。如若不然,我们就有可能背离改革的初衷,错失发展的良机、愧对党和人民的重托。

“大鹏之动,非一羽之轻也;骐骥之速,非一足之力也。”消防事业的发展、消防员安全回家梦想的实现,需要我、也需要你、需要很多人的共同参与和努力,是从小我融入大我的流变,是从旧我走向新我的重塑。

最后,我愿借用胡适先生曾经说过的一段话,作为这篇文章的结尾:“我们要收获将来的善果,必须努力种现在的新因。一粒一粒的种,必有满仓满屋的收,这是我们今日应有的信心。我们要深信:今日的失败,都由于过去的不努力;我们要深信:今日的努力,必定有将来的大收成”。