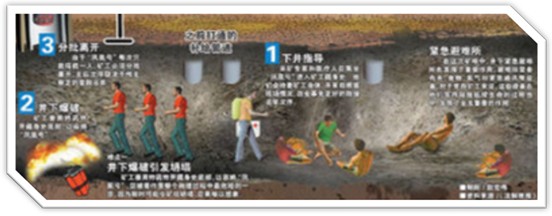

从2010年8月5日智利圣何塞铜矿发生塌方事故,到10月13日最后一名矿工路易斯·乌尔苏亚重返地面。智利的33名矿工,在32摄氏度的高温、700米的深井下,历时69天创造了迄今为止被困地底时间最长、且成功生还的世界纪录。

在阴暗的环境下,矿工们如何生存?遇到了哪些问题,如何缓解矿工们的抑郁症状?哪些解救措施成为他们生还的关键因素?最基本的衣食住行需求怎样得到满足?智利在处理这次救援时的经验无疑给了我们很多借鉴和启迪:

一、食物的问题至关重要,用“度日如年”来形容矿工们最初在井下的生活并不过分。在矿难刚发生时与世隔绝等待救援的17天里,矿工们将避难所存储的只够48小时使用的食物和水源进行了最大限度的分配:每人每两天仅能分到两勺金枪鱼罐头、一口牛奶,再加上半块饼干。

8月22日,在救援探井打通后,矿工们的食物靠着一条直径8.8厘米的管道输送到地下,主要包括饮用水、热的三明治等,此外还有一些药物。

二、解决了食物的问题,如何在“暗无天日”的情况下维持正常的作息?最初在没有与外界取得联系时,矿工们用井下卡车的车灯照明,并为头盔探照灯和手机充电,来得知日期。

在与外界取得联系后,医生们建议将矿工的作息与地面上正常人的作息时间调到一致:每天早上7点半起床,8点半吃早餐。上午,巡视生活区和睡觉区,防止岩石崩塌。下午,自由活动,很多矿工给家人写信。晚上检查身体,进食药物,并于晚上10点关闭所有照明设备,进入睡眠。

据英国《卫报》对矿工井下生活的报道中称,矿工们在井下还实行了“三班倒的工作制,积极实行自救。”工作内容主要是清理碎石。为配合地面救援人员开凿救生井,矿工们需要挖出700吨到1500吨的碎石。白班从早上8点至下午4点,夜班是下午4点持续到午夜,晚班则是半夜至清晨。

三、在住的方面,矿工们最初找到的避难所的面积只有50平方米左右,要容纳全部33名矿工,拥挤程度可想而知。而井下一直维持在32摄氏度左右的温度和潮湿环境,使得居住条件不容乐观。

而在随后的自救中,矿工们找到了一处干燥凉爽的隧道作为营地,温度只有15℃~18℃,而原来的避难所被作为洗浴的地方。地面用太阳能加热的水被送到地下,让矿工用于洗澡。多余的水流到矿井更深处,起到降温和抑尘的作用。

四、在基本的三餐和住宿条件解决后,如何战胜心理的恐慌和抑郁被提到议程上来。智利政府请来了美国航天局的专家进行疏导。

美国华盛顿州立大学的睡眠和表现研究中心主任格雷格里·别伦基表示,以色列军方的研究发现和家人沟通不当会导致抑郁。因此,心理专家为家属与被困矿工之间的通讯内容严格把关。比如在措词方面,心理学家告诉一名被困矿工的儿子,不要对父亲说“我们希望你很快出来”,而要说我们将一直等到你出来。因为说很快出来带有时间上的暗示,如果时间拖得太久会让人焦虑。

此外,亲人们搭建的“希望”帐篷和矿工们的家书和视频也都成为他们生存下去的坚定信心。